カテゴリー: 日録

日々の雑感

*69 猫の登場(esq.03)

猫を登場させようかと思う。

といっても本物の猫ではなく、猫という愛称の人間、通称、猫さん。猫さんというくらいだから、本名は猫田とか猫村とか、それくらいしか猫のつく苗字は思いつかない。あとは猫柳とか。でも、こういう人名があるかどうか、調べがつかない。人名辞典のようなものを引けば出てくるかもしれないが、そこまでする必要もないだろう。

どうして、こんなことを思いついたかというと、*67、*68と書いてきて、前口上ばかり書いていたんでは、いつまでたっても埒があかないと思ったのである。無駄なことを書いたとは思わないが、何かびびっている。それでは一歩前に踏み出すことはできない。そこで無理やり、まず登場人物に名前を与えて、とにかく歩かせてみること、そういう潔さみたいなものこそが、小説には必要だろうと思った次第である。

これは猫さんが恋をする物語である。

*1

猫柳泉、通称猫さんの生まれ育った場所は、北海道のO市である。といっても、中学校に入るときに東京に移ったので、そのあとはずっと東京である。しかし、還暦を迎え、出版社を定年退職したのち、一念発起して、生まれ育った町に帰ることにしたのである。

一念発起というよりは、四十代から五十代にかけて、想定外のことが立てつづけに起こり、その度に生まれ故郷の引力が強くなっていったというべきかもしれない。いずれにせよ、決断をするには何かを一気に切り捨てる膂力のようなものが必要なので、何となくそうしてみたというのとは違う。とりわけ生活する場所を変えるのは気力も勇気も必要になる。猫さんは、七十歳になってしまったら、もう動けないだろうと判断したのである。だったら早めに動いたほうがいい。

そういう決断を促した想定外の出来事というのは、椿事とか事故とか事件とは違う。家族のメンバーが、何となく思っていたよりも早く死んだということに尽きる。猫さんが四十五歳のときに父親が七十歳で亡くなり、五十歳のときに母親が七十二歳で亡くなり、五十五歳のときに同い年の妻が亡くなった。部位こそ違え、死因はみな癌だった。猫さんだけが残された。夫婦に子供はいなかった。

正確に言うと、猫さんと猫だけが残った。猫さんの奥さんが死ぬ二年前、猫を飼うと言い出したのだ。それまで猫さん夫婦は犬も猫も、小鳥も金魚も飼ったことがなかった。理由は様々あるだろうが、猫さんの母親が動物嫌いだったというのが一番大きかったかもしれない。動物は死ぬから嫌だというのである。いっしょに暮らしていたわけではないが、嫁と姑、奇妙に仲がよく、しょっちゅう行き来していたから、嫁は姑に遠慮していたということだろう。ところが猫を飼った二年後に本人が死んでしまったのだから、むしろ自分の命を猫に預けようとしたのではないかと、猫さんは奥さんが死んだあと、ふと思ったりした。余命わずかと気づいていたのかもしれない。四十歳のときに乳癌の手術をして、放射線治療やら抗癌剤治療などを続けてきたが、五十歳を超えた時点で肝臓への転移が見つかった。

残された猫の名前はネコ、少しややこしいが、奥さんがもらってきた子猫に特別な名前を付けようとせず、ただネコちゃん、ネコちゃんと呼んでいたので、妻が死んだからといって、新たに名前を付けるのも憚られて、猫さんもネコちゃんと呼んだり、あるいはたんにネコと呼び捨てにしたりしている。もちろん、北海道に移るときに、この猫も連れてきた。

呼び名のことでいえば、猫さんは家でも猫さんと呼ばれていたわけではない。親は泉と呼んだし、妻は泉さん、もしくはあなたと呼んでいた。猫さんと呼ぶのは職場の同僚であったり、懇意にしている作家や大学の先生である。新入社員も、最初のうちは猫柳さんと呼ぶのであるが、そのうちいつのまにか、先輩につられて、猫さんと呼ぶようになる。猫さんも、猫さんと呼ばれるのがまんざらでもなかったようで、相手が新入社員であっても自然に対応していた。

この辺のことを過去形で書いているのは、猫さんがもう会社を辞めてしまったからである。先ほど少し触れたように、猫さんの勤め先は出版社だった。出版社に勤務している人たちは、定年を迎えても、それまで勤めていた出版社の嘱託になったり、フリーランスの編集者になったり、いずれにせよ同じ仕事を続ける人が多いのだが、猫さんはきっぱり辞めてしまった。もちろん北海道の人口十数万の地方都市に移り住もうというのだから、嘱託もフリーランスもありえないという事情もあるが、それよりも猫さん自身が仕事を続けたくなかったのである。

猫さんが編集の仕事や出版業に愛想を尽かしたというのではないから、事情は多少やっかいである。本人にも説明がつかないところがあるので、書いている側が登場人物の考えていることを忖度するのも気が引けることである。

ただし、言えることは一つだけある。繰り返すけれども、猫さんはなんとなく生まれ育った町に帰ってきたわけではないということである。自分の出自に関すること、あるいは自分がなぜ生まれ育った場所を去らねばならなかったのか、そういった幼年期の記憶にかんすることで、腑に落ちないというか、どうも釈然としない、冥い部分があって、それを死ぬまでに納得したかったのである。

(つづく)

*68 名前の発明(esq.02)

アルジェリアから帰ってきて一時期勤めた翻訳会社を辞め、狭いアパートの一室にワープロとファクスを備え付け、「よろず翻訳引き受けます」的な構えでフリーランスの翻訳者として独り立ちし、数年が経ったある日、荻窪の駅ビルに入っている本屋で、ある新刊書を見つけた。見つけたというより、向こうから目に飛び込んできたと言ったほうがいい。

ポール・オースターの『幽霊たち』。翻訳は言わずと知れた柴田元幸。その冒頭。

まずはじめにブルーがいる。次にホワイトがいて、それからブラックがいて、そもそものはじまりの前にはブラウンがいる。

一九八九年の夏のことだ。記憶に自信はないが、奥付に記された発行日に間違いはないだろう。七月二十日とある。

目が釘付けになった。ため息をついたか、アッという小さな悲鳴が出たか、顔が崩れたか、もう忘れた。忘れたというより、誰かがそばにいて写真でも撮っていてくれないかぎり、そのときの自分の行動や表情を憶えているわけがない。

それから二年が経って、『孤独の発明』が出た。柴田さんの解説を読めば、この作品がポール・オースターのデビュー作だという。それはそうだろう。人が作家になるには社会から離脱しなければならない。孤独を発明しなければならない。社会が彼を作家と認める以前に、彼の内部に作家が誕生するのである。

*

まずは父方と母方、二人の祖父の思い出から記すことにしよう。二人とも明治生まれで、私が二十代のころに亡くなった。

父方の祖父は農家の長男として宮城県に生まれた。北海道開拓のいわば第二世代に当たる人で、北海道で一旗上げたら故郷に戻って実家を継ぐはずだったらしいが、結局この地で骨を埋めることになった。彼の考えていた「一旗」がどんなものだったのか、どんな思いで老後を迎えたのか、今となっては誰にもわからない。

母方の祖父は、弟子屈という温泉町の大地主の家に婿入りした人だった。戦前は天皇の所有地である御用林を管理する役人だった。彼の生まれた実家は弘前の資産家だったようだ。兄弟が何人いたのかは知らないが、長男は東京帝国大学を首席で出て、満州国ではかなり上位の官僚だったらしい。でも、それが徒——私の母親の言葉——になって、シベリアから帰ってこられなくなったという。

父方の祖父は、私の学生時代の最後の年に死んだ。死の床で小さな盃一杯の酒で唇をぬらしてこの世を去った。私は死に目には会えなかったが、葬儀には出た。告別式には出たが、火葬場で骨を拾うことができなかった。二十歳をとうに越えているのに、祖父の死を受け入れることができなかった。死とはこんなにあっけないものなのか、と思うと同時に、あとに何も残さない完璧な死だとも思った。

母方の祖父は、私がアルジェリアに出稼ぎに行っているときに、この世を去った。まさか祖父の葬儀のために帰国するわけにもゆかず、妻が幼い娘二人の手を引いて参列した。この年、妻の父が亡くなり、私たちの仲人をつとめていただいた方までが亡くなった。自分は何か間違ったことをしているのか、地中海に沈む夕陽を見ながら、漠然とした罪悪感が頭をかすめていったことを憶えている。

父方の祖父は農学校を出ていたので、開拓農民の子供を教える小さな小学校の教師として郡部を転々とした。当時の大方の入植者と同じように、畑を耕し、馬、豚、羊、鶏を飼い、半ば自給自足の生活を送った。定年退職で教員を辞め、帯広に出てからも悠々自適の隠居生活からはほど遠く、朝は牛乳配達員として近所に瓶詰めの牛乳を自転車に満載して配り歩き、午後からは運送会社の運転手たちにパンと牛乳を売りに出かけるのが、彼の日常だった。市内に家を建て、もちろんそこには寝室があるのに、わざわざ裏庭の物置の一角にベッドをしつらえ、そこで寝起きしていた。子供のころ、私は祖父といっしょにその粗末なベッドに寝るのが好きだった。その色あせた緑のごわごわとした麻のシーツと凍りついた硝子窓を、今でもよく憶えている。

母方の祖父は、戦後、営林署の職員となったが、婿入りした弟子屈の家はアメリカの占領政策によって資産の大半を失った。相続権を持つ祖母は、最後に残った土地屋敷を売り払い、家は札幌に移った。当時はまだ空き地の目立つ宮の森という郊外の土地に家を建てた。すでに嫁いでいる長女の母を除いて、男四人、女三人のきょうだいと両親二人の大家族が住む家であったから、居間や食堂を含め、全部で十室くらいはあったろうか。その南側には家の敷地と同じくらいの面積の庭があった。営林署勤めの祖父は、木材の手配はもちろんのこと、家の設計まですべて彼自身がやった。あまりに完璧な図面だったので、大工の棟梁が手の入れようがないと嘆いたほどだったという。私は物心ついてから、中学に入るころまで、毎年一回は必ず札幌の母の実家に遊びに行っていた。札幌は路面電車が走り、テレビ塔がそびえ、デパートが幾つも建ち並ぶ大都市だったし、神社と動物園まで歩いて二十、三十分で行けるその家は子供の好奇心を満たして飽きさせないところだった。

父方の祖父は即興の人だった。ある日のこと、どこからかもらってきた古い材木を雨風から守るための物置を作りはじめた。家の前の空き地の四隅にまずは、樹皮を向いただけの節だらけの丸太材を支柱として地面に埋める。その支柱の上に同じ丸太材を梁として載せ、太い針金で結わえ付ける。直方体の枠ができると、屋根を薄い板で葺き、側面に正目、板目、様々な板を張りつけていって壁となす。子供の目の前で、あれよあれよというまに一個の建物ができあがる。にわか造りとはいえ、これを二、三日で立ち上げてしまうのである。この祖父は、ふだん孫に対しては笑みを絶やさない、文字どおりの好々爺であったが、一念発起して何か事に当たるときには圧倒的な集中力を発揮する人だった。

母方の祖父は緻密の人だった。宮の森の家は南に大きく開かれていた。広々とした庭は一面青々とした芝に覆われ、季節ごとに色とりどりの花が咲く煉瓦の花壇に囲まれていた。庭の南端の、居間から見て正面に位置するところに葡萄棚があり、その下でジンギスカン鍋を囲むこともあった。その手前に直径一メートルほどのコンクリート製の丸い水盤が埋め込まれていて、金魚が何匹か泳いでいた。葡萄棚のさらに南側の空き地には大きな胡桃の木が立っていて、庭と祖父母の家を見下ろしていた。庭の南西の角には梨の木が二本植えられていた。梨が白い花をつけ、花びらが散り、実が育っていくころになると、祖父は新聞紙で虫除けの袋を何枚も作った。梨の木は二本合わせて数十個くらいは実をつけたから、その数だけ袋が必要になる。祖父は居間に新聞紙を広げ、定規で正確に袋の展開図を画き、鋏で切り取っていく。いったん袋の形に折り曲げてから、澱粉を溶かした糊を小さな刷毛で糊代に塗り、ぴったりと貼りつける。出来上がった袋はどれも寸分の狂いなく、梨の実が最大限に育っても破れないように計算されていた。

父方の祖父はときおり孫の私を街に連れ出した。牛乳配達に使う大きくて頑丈な運搬用の自転車の荷台に私を乗せ、駅近くにあった運送会社のトラック運転手の溜まり場にパンと牛乳を売りに行ったり、あるいは映画館にチャンバラ映画を観に行くのである。あるとき運送会社に連れられて行ったとき、ひとりの若い運転手が青カビの少し生えた餡パンを差し出し、「おい、おやじ、昨日のパンにカビが生えてたぞ」と言った。すると祖父は、突き出されたパンを握ると、「なに、これくらい」とぼそりと答え、青カビの部分にかぶりついた。青年は唖然として立ち去った。映画館は最悪だった。私がすぐに泣き出してしまうのである。幼稚園のころだったか、小学生になったばかりのころだったか。赤胴鈴之助が洞窟に閉じ込められてしまうだけで、この世の終わりが来たかのように、全身の力を振り絞り、映画館の暗い空間を絶叫で埋めつくすのである。こうなれば映画館を出ざるを得ない。祖父は無言である。蕎麦屋に入っても無言である。申し訳ないと思っていても、言葉が出ない。ただ蕎麦をすするしかなかった。

母方の祖父は家にいる人だった。外出するところも、外出先から帰ってきたところも見たことがない。ずっと家にいて、庭いじりをしているか、部屋を片づけているか、手先を器用に動かしているか、そういう姿しか記憶にない。街に連れ出すのは、そのころまだ十代後半から二十代前半にかけての、娘盛りの叔母たちだった。あるとき私はデパートで迷子になった。叔母たちの姿を完全に見失った。そのあとのことは憶えていないのだが、つい最近、母の二番目の妹に当たる叔母から聞いたところによると、デパートの外に出て、タクシーを拾って一人で帰ったというのである。住所は宮の森以外知らないはずだから、運転手に道案内をしたのだろう。料金はどうしたか? 家についてから、留守番をしていた祖母に払ってもらったという。あきれた話である。

父方の祖父は酒に目がなかった。早朝の牛乳配達が終わると、湯沸かし器が連結されたルンペンストーブの前に胡座をかき、ストーブの上で乾き物を焼いたり、近所からいただいた兎や鹿の肉をフライパンでジュウジュウ焼きながら、熱燗をちびちび呑む。徳利は針金を首に巻きつけた一合瓶である。それを寸胴鍋を大きくしたような湯沸かし器の縁に引っかけておく、燗がついたころに引き上げて、新しい一合瓶をまた湯のなかにどぼんと入れる。どのくらい呑んでいたのかわからない。ただ、しばらくすると必ず台所のほうから飛んでくる「いいかげんにしなさい」という祖母の声だけははっきりとこの耳に残っている。すると祖父はにやにや笑いながら、必ず「いやいや、今やめようと思っていたんだよ」と答えるのだった。

母方の祖父も酒が好きだった。好きなだけでなく、強かった。どれだけ呑んでも崩れないというのが祖母と母の弁であるが、子供の私の記憶に残っているのは、晩酌の儀式である。備前のようなものではなかったと思うが、ちょうど一合入るくらいの黒っぽい徳利にお揃いのお猪口、というよりは小さめのぐい呑みで、正しく二本。それ以上は飲まない。きわめて礼儀正しい酒呑みであった。酒肴は塩辛とか納豆とか、ごくありきたりのものだった。あるとき発泡スチロールに入った一人分の納豆を箸でかき混ぜながら、「これはすこぶる便利なものだね」と言った。量が一人前でちょうどいいだということが言いたかったのか、それとも容器がコンパクトで捨てやすいということが言いたかったのか、今ではもう確かめる術もないが、子供の私に印象的だったのは「すこぶる」という、少し古風な副詞の使い方だった。でも、今思い出して気がついたが、発泡スチロールの容器に入った納豆が出回るようになったのはずっと後のことだから、たぶん私はもう子供ではなく、高校生か大学生になっていただろう。

この二人の祖父が一緒に酒を酌み交わしているところを一度見たことがある。場所は父方の祖父母の家の居間である。両雄、ルンペンストーブと湯沸かし器を挟んで対座している。というのはやや大げさだが、子供心にもこの二人の祖父はかけ離れた存在だったので、二人が同じ空間にいるということだけで少し緊張したのである。でも、その場の雰囲気はなごやなかものだった。父方の祖父は終始ころころと笑い声をあげていた。母方の祖父も終始にこやかに笑みを浮かべていた。話の内容もわからない子供がずっとその場にいるわけもない。たぶん、二人の対面を見届けると、どこかに遊びに行ったのだろう。だから後日談しか知らない。母方の祖父は、あのひとはいい酒呑みだ、と言っていた。母方の祖母は、あんな酒呑みなら何杯でも飲ましてやりたいね、と言っていた。父方の祖父と祖母からは何も聞いていない。もしかすると母方の祖父が帰っていったあと、父方の祖父は細君である祖母に小言くらい言われたのかもしれない。あんなに飲んで、酔っぱらって恥ずかしいとか……。でも、これは現時点での私の想像でしかない。

*

思い出は尽きない。ただ、新しく名前をつけるとしたら、父から受け継いだ今の苗字と母方の家の苗字から一字ずつ取ろうと思っている、その理由を自分で納得するために、思いつくままに記憶の断片を並べてみたまでである。その名がペンネームになるのか、主人公の名前になるのか、それともその両方になるのか、今のところわからない。わからないので、今この頭のなかにあるその名前は伏せておく。

やがてこの試みがネット空間から外に出て、書籍として市場に出回るようになり、たまたまこのブログの読者が書店でその本を手に取り、最初は首をひねり、やがて、ひょっとしたら、これがあの連載記事の完成形かと気づく。そんな光景を夢みているのである。

*67 小説のためのエスキス(esq.01)

きょうは梅が見られると思ったのに

硝子をぬらしてあいにくの雨だ

梅をささえに外へ出る

そんな物見があったかどうか過去に

あたらしいぞわたしは

(荒川洋治)

『フランスの女』という奇妙な作品の紹介が終わったので、またさらに新しい試みに挑戦しようと思う。その試みがどういうものかは、タイトルにずばり示してある。フランス語で esquisse というのは、美術の用語で下絵とか下描きの意味である。昔は——戦前も戦後も——、フランスかぶれの作家や文学青年が「〜〜のエスキース」なんて、今となってみれば赤面しそうなタイトルをつけたものだ。むろん今でも恥ずかしいが、こんなタイトルをつける理由は、このesquisse という言葉そのもののうちに潜んでいる。

フランスが誇る定番の国語辞典 Le Petit Robert によれば、「(絵画、彫刻、建築作品など)本格的な作品制作に入るときに作家の指針となる最初の形」とあり、類義語として croquis、ébauche、essai、maquette などの単語が上がっている。むろん、あくまでも類義語なので、イコールというわけではない。たとえば、クロッキーは習作(練習)の意味合いが強いし、エボーシュはむしろ、描きかけの段階としての下絵を示している。

そしてエスキスには、小説や詩作品のプラン、構想、創作ノートのような使われ方もある。英語のスケッチと同語源だが、同じ意味合いで使われるわけではないし、英語のほうはすでに日本語に定着して久しく、あまりに守備範囲が広すぎるので避けたい。

ここで強調したいのはむしろ、土台とか踏み台のようなニュアンスである。その意味では échafaudage(足場、積み重ね、組み立て)に近いのだが、エシャフォダージュなんてカタカナにしても、ほとんど誰にも通じないだろう。で、多少の恥じらいをこめて、一連の試みの総タイトルを「小説のためのエスキス」とした(Esquisse d’un roman というのが一般的だが、ここでは Esquisse pour un roman のほうがしっくりくる)。

そう、これから始まるのは「小説」の試みである。

そんなものは、密かにひとりでやるものだろうと言われればそれまでだが、どうやら密かにちまちまひとりでやるのが苦手なタイプらしい。どうせなら堂々と(?)下書き段階から公開してしまえ、という魂胆である。どうも、そういう性分らしいのである。

*

小説を書いてみようかと思ったきっかけは二つある。直近のきっかけと、遠い遠い昔からのもつれた糸のようなきっかけの二つ。後者はきっかけというより怨恨に近いかもしれないけれど。

近いほうのきっかけは、一昨年の秋から自宅で始めた私塾にある。「翻訳と文学をめぐる……」と銘打ってあるが、毎回が試行錯誤、アドリブの連続。とはいえ軸になる部分はあくまでも翻訳で、売り線、売り物といえるものがあるとすれば、今進行形の翻訳作品を塾生にも試訳してもらって、テクストの解読をすることだろう。語学的、文法的な解析をするのではない。「翻訳書」という本=商品になるまでの作業の過程、思考の過程を共有することで、「翻訳とは何か?」という、下手をすると観念的、概念的になりがちのテーマをあくまでも具体的に考えていただこうという趣旨である。参加者全員がフランス語に堪能なわけではないのだが、みなさんよく聴いてくれるので、ありがたい。むしろ不思議というべきか。よくもまぁ、二年近くも続いているものだというのが偽らざるところだ。

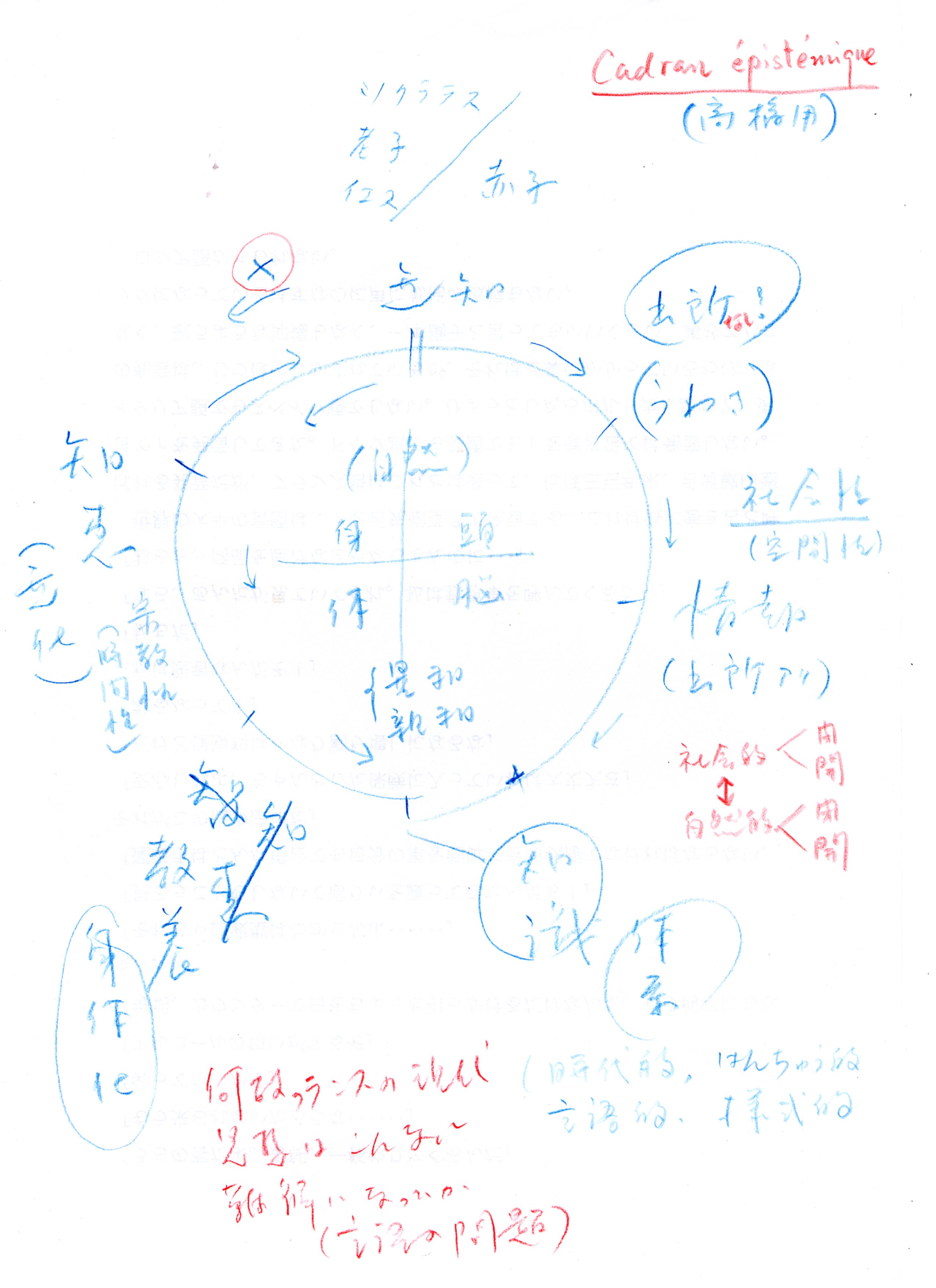

ところで、小説を書こうと思った、あるいは書くしかないかと思ったきっかけは、今年の初めに、塾生のみなさんに「知の目盛盤」(cadran épistémique)なるメモ書きを配布したことにある(そのスケッチをここに貼り付けておくけれど、メモ書きというより落書きに近いので、その辺はご勘弁を)。

〈無知〉から始まって、〈噂〉(出所がわからないまま流通する情報)、〈情報〉(むしろ出所を追求するもの)、〈知識〉(体系化されたもの、学校で教わるもの)、〈教養〉(個々人の内部で血肉化された知識)、〈知恵〉(生きることに直接する知、経験知と教養の総合)、そして最後にふたたび〈無知〉(無知の知、悟りのようなもの、自然への回帰)がやってくる。

こういう知の円環は、どんなに本を読み、どんなに勉強しても得られるものではない。むしろ、自分の経験、職業、生活のなかから汲み出していくもの、言葉にならぬものだろう。

それを塾生に語っているとき、では、おまえ自身がなすべきことは何かという問いかけが自分に返ってくる。あるいはどうしても啓蒙的になれない自分を発見するというべきか。

概念と言葉のジグソーパズルのようなものとしての哲学ではなく、じかに〈生〉をつかむための器としての文学、詩、小説というところに、どうしても考えは行き着いてしまう。

そこで、やけのやんぱちを起こして、このあいだ塾生を前に宣言したのである。これから小説を書きます。誰もが自分の人生と職業を通じて、しかも、自分の生きている時代的制約のなかでしか、あの究極の〈無知〉に到達することができないとすれば、これまでは人の書いたものを書き写してきただけだが、残りの人生をかけて自前のものを書いてみたい。とりあえずそれを「小説」と呼んでおきますが、けっして小説らしい小説が書きたいわけではない。むしろ、今までなかったような「器」を作ってみたい。その実験にこのブログというツールはもしかするともってこいかもしれない、云々かんぬん。

とまぁ、そういう次第である。

*

もうひとつ、怨恨(?)のようなきっかけ。

ごくごく単純化して言えば、小説を書きたいという欲望が、おそらく幼いころからずっと意識の底に潜んでいるからだろう。欲望という言葉が正しいかどうかわからない。むしろ書くことはすでに小学校の低学年くらいから手に馴染んだ行為、作業だったので、翻訳というものを書く仕事を始めたとき(三十代の前半)、これは自分の天職であるとはっきりと自覚した。この仕事を失えば、おそらく自分の人生はないとも思った。

しかし、語学に関してはまったく別の感情というか、違和感というか、いわく言いがたい感情を抱きつづけてきた。自分の得意分野であるという自覚を持ったことは、一度もない。今も。

おそらくそれは自分の母語(日本語)が外国語に犯されるという被害者意識、あるいは被害妄想のようなものから来ているのではないかと思っている。だから、感情なのである。

だが、その劣等感にも似た感情は、三十を跨ぎ越すあたりでアルジェリアに出かけていったときに消し飛んだ。そんな感情を後生大事に守っていたら、仕事にならないのである。

語学は机上の勉強ではない。自己変革のような、自己解体のような契機を含む、命がけの行為なのである。大げさなことは言っていない。少なくとも自分の経験に照らせば。

そのとき、私のなかの母語と外国語(夷狄の言語、すなわち夷語とでも呼ぼうか)が衝突し、葛藤し、火花を散らした。

それが私の翻訳家としての原点である。

ということは、葛藤を抱えたまま生きているということになる。翻訳はどこまで行っても葛藤である。この葛藤に耐えられない翻訳は、どちらかに傾く。つまり母語が夷語に支配されてしまうか(直訳)、母語が夷語を支配してしまうか(意訳、もしくは翻案)。けれども正当な翻訳は、この間の狭い道を通らなければならない。綱渡りのような緊張を強いられる。

葛藤を解きたい。和解の道を探りたいと考えるのは人情というものだろう。

だから小説?

そんな単純な理由にはならない。そもそもそれが仕事である以上——他者が介在する以上——、どんなジャンルにも葛藤はつきものだ。本格的にやろうとすれば。

小説が人を惹きつける理由には、もっと深い、もっと暗いものがある、と最近になって思うようになった。小説という形式の話をしているのではない。言葉を通じて、ある世界を作り上げること、それを人はフィクション(架空の物語)と呼ぶが、架空である以上、それはこの世には属していない。この世に属していない以上、それはあの世に属するか、あるいはあの世に関わることである。あの世と交信するためには、この世から離脱しなければならない。話し言葉はこの世に属しているが、書き言葉はこの世には属していないと、とりあえず簡単に言い換えてもいい。少なくともこの世の時間とはずれている。書き言葉は必ず遅れて相手にたどり着く。死後の場合もある。書き手が死んでも書かれたものは残る。言葉が届く前に相手が死んでしまうこともある。

若くして作家になった人は、早くからそれに——自分はこの世からの離脱者であること、あるいは離反者であることに——気づいていることだろう。文学と犯罪は相性がいいということにも。

いや、それは音楽家にしても、画家にしても、はたまたアスリートにしても同じことだろうと思う。彼らは、徒労としか言いようのない努力を積み重ねることによって、何よりも架空の人となるのである。彼らは、本当はこの世に属していない。テレビに現実は映っていない。私たちが画面の向こうに見ているものは、じつはあちら側の世界なのだ。

だから、これから書こうとしているのは小説ですらない。文学でもない。そんなものには収まりきらない何か、なのである。

*

次回は「名前の発明」、その次は「恋愛の必要」と続く予定ですが、さてどうなることやら。

*66 フランスの女・抄(その8)

これを最終回にしようと思う。そもそも八回も連載するとは想定していなかった。三回か四回、長くても五回くらいに考えていた。さすがにくたびれてきた。前口上を長々と書いている場合ではない。さっそく本題に入ろう。

ジャンヌはどうなったか? ジャンヌとルイは? ジャンヌとマチアスは?

ジャンヌもルイも、シリアに居残れるわけがない。現地の駐在武官の妻が不倫をしただけでなく、三角関係の果てに夫に重傷を負わせたとなれば、ただのスキャンダルではすまされない。

ジャンヌは三人の子供を連れて、パリの将校クラブの施設に入る。マチアスはベルリンからたびたびパリにやってきては、ジャンヌとの逢瀬を重ねるが、ルイが入院しているときにベルリンに彼女を連れて行く決心はつかない。

そして二ヵ月後、退院したルイがパリにやってくる。またインドシナの前線に戻るという。危険な戦地に志願していくわけだから、軍人としての俸給も上がる。養育費としては十分だろうという。離婚という言葉はついにその口から出てこない。

ジャンヌは、これはルイの復讐なのだと思う。だが、ルイの心の動きはそう単純に割り切れるものではなかった。ダマスカスの病院に入っているあいだ、彼の考えは千々に乱れた。

当然、離婚すべきだった。しかし、ルイはなおも迷った。心のどこかで、ジャンヌの愛を信じていた。今なお妻の愛を信じている自分と、裏切られたという明白な事実の間の距離を埋めるものがなかった。しかも、ジャンヌの愛を信じることと、自分がジャンヌを愛していると信じることの間にも距離があった。ジャンヌを憎みきれないということと愛しているということは微妙に違っていた。その証拠に彼女に会いたいとは思わなかった。もしかすると自分は記憶のなかのジャンヌを愛しているのかもしれない。世間から隔離された入院生活で、冷たく分析する心ばかりがまさった。分析は心を傷つける。生きる意欲を削いでいく。自分の背中を襲ったあの瓦礫がいっそのこと脳天を打ち割り、アパメアの遺跡で死んだほうがよかったとさえ思う。ジャンヌのためにシリアに来たのに、それが徒になった。むしろインドシナに行ったほうがよかった。そうすれば、ジャンヌがマチアスと関係を持っていたとしても知らずにすんだのではないか・・・・・・。退院間近になって、ルイは見舞いに来たアルヌーに、またインドシナに行く意志を告げた。アルヌーは何も答えず、本国へその旨打電した。

ジャンヌの心も千々に乱れている。三人の子供の手を引いて毎日教会に通う。パリの街の華やかさと自分の内部に押し殺した孤独、目を昂然と上げようとすればするほど、その落差にジャンヌは憔悴する。教会の静けさと暗さは救いだった。

ルイから離婚の承諾を得るために、ジャンヌは何度も手紙を書こうとする。だが、激戦のインドシナにいる夫にそんな手紙を書くことはできない。ルイとジャンヌの夫婦の結びつきは、端から見るより、そして当人たちが意識している以上に強かった。男女の愛はかならずしも情熱や性愛のかたちを取るとはかぎらない。夫婦の絆はこの世でもっとも不可思議なものかもしれない。

マチアスもそれに気づく。度々パリにやってきて、ジャンヌの真意を確かめようとしても果たせず、肌を重ねても、不安を忘れるためだけの性愛には心の疎通がない。怪しく、暗く、隠微な感情を残したまま朝を迎えるしかなかった。それがルイの意図せぬ復讐だった。

マチアスもそれに気づいた。しかし、彼は辛抱強く待った。ジャンヌが荒れ放題の生活から立ち直り、意を決してベルリンに来る日を待った。しかし、その日が訪れる気配はなかった。そして、自分が意を決するしかないと覚悟した。

——もうひとりきりはいやだ。ぼくは待った、ただひたすら待ちつづけた、ひたすら希望を抱いてきた。きみの子供がほしかった・・・・・・。愛しているよ、ジャンヌ。でも、今日ぼくはわかった。きみはけっしてぼくのところへはやってこない。

*

二人の男に立ち去られて、ジャンヌにも覚悟のようなものが訪れる。それは単純な真実だった。人生においては、誰も助けてはくれない、誰も救ってはくれない。自分を救うのは自分だけだという真実。マチアスは去った。ルイはいつ帰ってくるかわからない。ここはナンシーではない。母のソランジュも姉のエレーヌもいない。覚悟するしかなかった。希望から覚悟は生まれない。

彼女はまず、朝の習慣から変えることにした。早起きして、午前中に家事のすべてを片づける。夕食の下準備も午前中にすませる。昼食のあとに仮眠を取る。そして買い物に出かける。夕食はかならず七時に親子四人で取るようにして、九時には子供を寝かしつける。それからが彼女の時間となる。パリは不夜城だ。気晴らしの手段なら何でもある。カフェに行けば男が話しかけてくる。男はジャンヌをものにしたくてバーに誘う。いい男であれば、誘いに乗る。波長が合えばホテルにも行く。だが、三時にはかならず帰宅する。朝までずるずる男と過ごすことはない。そして六時になればかならず起きた。するべきことはする、しかし、禁止は設けない。それがジャンヌの生活の規則となった。

ジャンヌは禁欲的な快楽主義者に変貌した。彼女は自分のスタイルを見つけた。それは彼女の弱さを抑えることではなく、磨くことだった。青い瞳は硬度を増した。肌は内部から輝いた。赤い唇から漏れるアルトの声には芯が入った。ルイから手紙が来ると丁寧に返事を書いた。たとえ前夜、街の男と寝たとしても。サン=ジェルマン=デ=プレ界隈の夜のカフェで、しだいにジャンヌは人気者になった。当時この界隈のカフェは文学者たちの溜まり場だった。ジャンヌには教養こそなかったが、肉体に宿る率直な知性のようなものがあった。知らないものは知らないと言った。言葉にまで化粧する必要はない。ジャンヌのそういう率直さと美貌に惹かれて、自著を片手に言い寄ってくる小説家もいた。だが、彼女はそういう手合いには見向きもしなかった。知性が男の魅力だとは思えなかった。目の前に置かれた本はただの紙の束にすぎなかった。彼女が愛したのは、金のある実業家か、自分の若さと肉体をもてあましている青年だった。彼女がほしかったのは、生きるための直接的な力だった。

これがジャンヌの人生の絶頂である。

この箇所を書き写していて、もういいだろう、と思う。映画にも小説にも終わりはやって来るし、もちろん人生にも終わりはやって来る。しかし、ジャンヌには絶頂のまま、そこで時間を止めてやりたいとさえ思う。

とはいえ、このブログを読んでいるひとがみな本やビデオを持っているわけではないので、簡単に結末を粗描しておこう。本だと、残りわずか十ページほど。

一九五四年五月、ベトミン軍の総攻撃によって、ディエン・ビエン・フーは陥落する。トンキン湾に面したハイフォンにいたルイは、フランスがアジア最大の植民地拠点を失うと同時に、戦闘から解放される。

パリに戻り、ジャンヌのアパルトマンを訪れたルイは、部屋がこぎれいに片づいているのを見て驚く。ジャンヌのなかで何かが変わったことを直感する。ルイはすっかり成長した息子たちにも満足し、彼らとの会話に終始する。ジャンヌとのあいだに言葉は無用だった。留守中のことを穿鑿する欲求はいっさい感じなかった。マチアスのことは彼のなかで終わったことだった。今なおジャンヌと関係が続いていたとしても、どうでもよいことだった。この今があればそれでよかった。

ルイは束の間の休暇を南仏で家族と一緒に過ごしたあとは、地中海の向こう側のアルジェリアに行くことに決めていた。ルイの最後の戦争。この戦争は一九五四年十一月の「革命委員会」による武装蜂起に始まって、一九六二年に休戦協定が締結されるまで八年間続いた。五十三万の兵員が投入され、二万五千人の戦死者を出して、フランスはアルジェリアから撤退した。結局、インドシナに続いてアルジェリアも失った。ルイは負け戦を運命づけられた軍人であることを知る。

ジャンヌが呼吸困難に陥って、パリの自宅で倒れたのは一九六八年のクリスマスのことだった。その日の朝、なかなか起きてこない母を心配して、アントワーヌが寝室を覗いてみると、ベッドの上に広げた新聞にうつぶせになっている母親を発見した。その新聞には「実業家マチアス・ベレンス氏死去」という見出しの下に彼の顔写真が掲載されていた。いくらか老けたとはいえ、別れたときのままの顔がそこにあった。マチアスはジャンヌと別れてから、ひたすらビジネスに奔走した。いつしか独仏経済の架け橋と呼ばれる実業家になっていた。ジャンヌはマチアスの活躍が何よりうれしかった。彼の活躍は、ジャンヌの際どく緊張した生活の支えでもあった。彼女はマチアスの訃報を知る前から人生に疲れを感じはじめていた。

しかし、一九一九年生まれの彼女は、この時点でまだ四十九歳なのである。マチアスの交通事故死を告げる記事を読んだとき、彼女の内部で何かがぷつりと切れた。記事には、西独のアウトバーンを走り、独仏国境を越えたあたりで、長距離輸送のトラックと衝突したと書かれていた。彼女はあの日のナンシーのことを思い出す。あの日もまた、彼は車を走らせて会いにやって来た。ジャンヌのなかで時間の流れが交錯して、今回もまた彼は自分に会いに来ようとしてトラックにぶつかったのではないかと思った。

そのときジャンヌは底知れぬ罪深さのようなものを感じた。それはルイの背中を傷つけたときの激しい後悔、罪悪感とは違う種類の感情だった。生きていること自体に伴う違反のような感情。キリスト教が傲慢の罪と呼んでいるもの、もっと簡単に言えば、生まれてこなかったほうがよかったという嫌悪の感情。ジャンヌはこれまでそういう感情から逃れようとして、ひたすら快楽を追い求めてきたように思えた。ベルリンの寒い冬の夜、車のなかで握り交わした熱い手。その手から手へ伝えられた思いが何であったか、ジャンヌにはもうわからなかった。そして、ナンシーの朝、溶け合った二人の肉体を貫いた激情も他人の経験のようだった。

ジャンヌはパリ市内のネケール病院に運ばれ、心臓が衰弱しているので長期の入院が必要だと診断された。ジャンヌは入院しなければならないのなら、ナンシーに帰してくれと頼んだ。

ジャンヌの入院生活は緩慢な自殺のようなものだった。一種の拒食症に陥っていた。医師たちはその原因を突き止めることができなかった。ナンシーに帰ってきたこと自体が人生の終わりの選択だった。ソランジュはもちろんエレーヌもマチルドも見舞いにやってきた。ひとりひとりに笑顔で感謝の気持ちを伝えた。そのときルイはマダガスカルの部隊を視察に行っていて、すぐに帰国することはできなかった。まさか四十九歳になったばかりのジャンヌが死に至る病にかかっているとは知る由もなかった。

ルイがナンシーに到着したとき、ジャンヌはすでに事切れていた。看護婦から渡されたジャンヌのハンドバッグのなかには、折り畳まれた新聞が入っていた。マチアスの訃報が載っていた。すべての夢がついえた。ルイは退役をひかえていた。退役したら、ジャンヌが好きだった南仏で余生を送ろうと思っていた。長い長い別離の夫婦生活だった。二人して老い、ようやく夫婦らしい暮らしができると思っていた。すべての戦争に負け、そして最愛の女の愛も失った。ジャンヌがマチアスを死の直前まで愛していたという事実に驚きさえしなかった。嫉妬さえ感じなかった。ただ、自分の人生もジャンヌの死とともに終わったことが明らかになっただけだった。

ルイはコートの襟を立て、裸の冬木立が続くナンシーの街路をとぼとぼと歩く。スタニスラス広場にやってくると、ルイ十五世の彫像が目に入った。あの日、この公園で心臓発作を起こし、ジャンヌの膝の上に頭を乗せて眠った父の姿が脳裡によみがえる。父ほど幸せな男はいなかったとルイは思う。

(了)

*

この八回にわたる連載を終えて、気づいたことがある。この小説はレジス・ヴァルニエ監督の『フランスの女』を下敷きにしているだけでなく、パスカル・キニャールの初めての長編小説『ヴュルテンベルクのサロン』(拙訳、早川書房、一九九三年刊)を流れる主題の変奏曲でもあるということだ。

パスカル・キニャールはこの小説を書くことによって、小説への恐れを払拭できたと述べているが、私にとっては、翻訳とは何かということを徹底的に教えられた作品だったということを言い添えておこう。

そして、もうひとつ大事なこと。盲目の祖父の膝に抱かれて過ごしたジャンヌの幼年期の原形は、私の死んだ妻が語った思い出話のなかにある。

*65 フランスの女・抄(その7)

そして砂漠。この町はいつも背後から砂漠の脅威にさらされているように思えた。砂漠は人に自分と向き合うことを強いる。あるいは、内なる生命そのものと向き合うことを強いる。砂漠と向き合うと、生命というものがどれだけはかない条件と偶然の産物であるかを知らされて、生命自身が戦慄する。夕暮れに、砂漠の上で太陽と月が出会うとき、極度に乾燥した大気を透かして見る星々は、ほとんど宙に浮かんだ岩石のように見える。手を伸ばせば、クレーターのざらつきを皮膚で感じることができるように思えてくる。重力の糸が見える。地球は太陽の糸に引かれ、月は地球の糸に引かれ、三角形の糸の張りが無音の音楽を奏でる。死に絶えた砂漠に死の星が浮かんでいる。主役は星たちであり、人間ではない、生命ではない。砂漠は美しい。だが、その美は生の美の極北にある。死の美しさは様式の美しさであり、放埒な生の美しさではない。ジャンヌはどんなときでも、死の美に見せられたことはなかった。

これはジャンヌが見た風景ではない。映画に映し出された光景でもない。実際にこの目で見た風景だ。ジャンヌとルイが見たシリアの砂漠ではなく、サハラ砂漠の光景ではあるけれど。

先を急ぎすぎている。ジャンヌとルイの、そしてマチアスの物語に戻ろう。

ナンシーで激しい化学反応のような交わりを経験したジャンヌとマチアスは、駆け落ちの覚悟を固める。

しかし、この駆け落ちは無言で決行すべきだった。良くも悪くも正直で、嘘のつけないジャンヌは、家族の前で自分はマチアスとベルリンに行くと宣言してしまうのである。マチアスなどという名前は、家族の誰も知らない。例によって、姉のエレーヌが激昂する。「あなた、ベルリンでもおかしなことしてたのね!」

自宅に戻ったジャンヌはマチアスの泊まっているホテルに電報を打つ。「明朝五時に迎えに来てください」。まんじりともしないで朝を迎えたジャンヌは四時には子供たちを起こし、着替えをさせ、五時十分前には階下に降りた。そして、戸締まりを確認するために、子供たちを玄関先に残して、また家の中に入り、各部屋の窓、ドアに鍵がかかっていることを確かめた。車のエンジン音が聞こえた。窓から真下を見ると、エレーヌが子供たちを車に乗せようとしている。階段を駆け上がってくる足音が聞こえた。マチアスの足音ではない。マルクだった。階下に降りようとするジャンヌをマルクが阻止した。「何を考えているんだ! こんなこと許されると思っているのか、双子もアントワーヌもルイの子だ、あんたのものじゃない! さあ、男と一緒にどこへでも行くがいい!」

マチアスが五時に迎えに来ることなど、マルクは知る由もなかった。ただ、ジャンヌがベルリンに行こうとしていることを知ったマルクは、ただそれを阻止したいだけだった。五時という時間が運命の分かれ目となった。マルクとエレーヌと三人の子供たちを乗せた車が家の前から立ち去ったあと、マチアスの車がやってきた。五時五分前。たった五分差でマチアスとジャンヌは、またもや引き裂かれた。それが彼らの宿命となる。

*

シリアは今、内乱の果てに見るも無惨な姿をさらしている。もちろん現地に足を踏み入れたことはない。テレビの映像を通じてそれを知るだけだ。荒れ果てた町、破壊された遺跡、絶句するほかない。

ダマスコ(ダマスカスは英語読み)は、パウロが回心をした場所として有名な町である。言うまでもなく二千年ほど前の話である。当時パウロはサウロと呼ばれ、頑固一徹のパリサイ派のメンバーとして、産声をあげたばかりのキリスト教徒たちを迫害する側に立っていた。ある日のこと、サウロが馬に乗ってダマスコに近づいたとき、天からの光が彼の周囲を照らした。彼は目が眩んで、馬から落ちる。

——サウル、サウル、なぜわたしを迫害するのか。

——あなたはどなたですか。

——わたしは、あなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。

サウロは起き上がって目を開けたが、何も見えなくなっていた。三日間、目が見えないまま、飲み食いすることもできなかった。

イエスはダマスコにいるアナニアという名の弟子に、臥せっているサウロのところに行けと命じる。アナニアは出かけていって、サウロに手をかざして言った。

——兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れた主イエスの言葉に従ってやってきました。主はあなたの目が元どおり見えるようになり、聖霊で満たされることを望んでおられます。

するとサウロの目から、たちまち鱗のようなものが落ち、また目が見えるようになった。

鱗のようなものが落ちる、使徒行伝にはこの通りに書かれている。

*

ジャンヌにとって生まれ育ったナンシーは鬼門だった。彼女は一家の恥さらしだった。誰もが白い目で彼女を見た。ナンシーは針の筵だった。

ジャンヌはシリア大使に任命されたばかりのいとこのアルヌーに助けを求めた。ナンシーから出られるのなら、ダマスカスでもどこにでも行く。ちょうど大使館付の武官のポストが空いていた。一時休暇を得て、インドシナから帰ってきたルイにその話を向けてみる。だが、前線で戦っているルイにとって、シリア大使館の武官のポストに応じることは敵前逃亡に等しかった。自分だけ生き延びようとするのは、軍人として恥ずべき行為であると突っぱねた。だが、それを望んでいるのはジャンヌなのだと聞かされて、憤慨は当惑に変わった。ナンシーでまた何かあったのか・・・・・・。マチアスとの駆け落ち未遂については、誰も口を閉ざして語らなかった。「あなたと離ればなれに暮らしていくのはもういや」というジャンヌの一言がルイの心を動かす。

そして二人はシリアの首都ダマスカスにやってくる。

しかし、この町にジャンヌは魅力を感じなかった。ジャンヌは過ぎ去った時代や歴史に郷愁を感じる女ではなかった。彼女にはそもそも歴史感覚がなかった。つねに現在の一瞬に燃え上がる何かを求めている女だった。過去はすべて死んだものでしかなかった。ベルリンは廃墟と化していた。しかし、そこには再興しようとする都市の息吹のようなものが感じられた。ジャンヌにとって、ダマスカスは死の町だった。中心部の賑やかさも死の仮面のように思えた。モスクから流れる読経の声、ヴェールで顔を隠す女たち、そのヴェールの間からジャンヌを見つめる黒曜石のような瞳、大理石を敷きつめた床の冷たさ、街路に流れる屠られた羊の血、どれもがジャンヌに戦慄を強いた。

本ではこのあとに、冒頭にあげたパラグラフが来る。つまり、ジャンヌの視線に書き手の視線を接ぎ木したのである。全篇がそのように構成されていると言ってもいいけれど。

ここはわたしの来るべき町ではなかった・・・・・・。ジャンヌは早くも後悔している。パリから政治家や実業家たちがやってくると、まるで観光ガイドのように遺跡巡りに駆り出される生活にうんざりしている。とりわけジャンヌは上流階級のご婦人たちが嫌いだった。自分の生まれを鼻にかけ、薄っぺらな教養を香水のように振りまく。ジャンヌがもっとも苦手とする人種だった。

ルイもまた、こんなところで観光ガイドの真似事をしているくらいなら、インドシナの前線に戻ったほうがましだと考えている。二人の欲求不満は、夫婦関係にも影を落とす。ルイは贅沢な外食よりも、自宅でゆったり妻の手料理に舌鼓を打ちたいほうだった。ジャンヌは料理が苦手だった。

ジャンヌにふたたび不眠の夜が訪れる。そして、ある夜、ついに堪えきれずに手紙を書く。「マチアス、助けてください。わたしを救いに来てください」

マチアスは喜び勇んで、ダマスカスに飛ぶ。二人の絆は切れたわけではなかった。今度こそ彼女をベルリンに連れ戻す。ミューレル氏と正式に話し合い、離婚してもらおう。

ダマスカスに到着すると、市内の小さなホテルに投宿し、そこからまた電報を打った。ホテルの名前とルームナンバーだけの、暗号のような電報。ジャンヌはすぐにホテルに駆けつけ、マチアスの胸で滝のような涙を流す。二人とも無言で、不思議と性欲の津波は押し寄せてこない。マチアスは自分の腕のなかにジャンヌがいるということだけで満足し、ジャンヌはとめどなく涙を流すことに快感をおぼえていた。

マチアスと二人でベルリンに行く。子供たちは母のソランジュと姉のエレーヌに託そう。そのほうがあの子たちも幸せになるだろう。自分は母親として失格だ、そう思うと、涙がなお溢れ、ジャンヌは声を出して、幼児のように泣いた。悲しみの涙と喜びの涙に区別はない。子供を喪失する悲しみと、母親であることから解放される喜び・・・・・・。

だが、ジャンヌは自分の決意をルイに告げることができない。マチアスと別れ、自分の住まいに戻ると迷いを振り切ることができない。逆にルイから、今度外務次官がシリアにやってくるが、夫人がぜひアパメアの遺跡を見学したいと言っているから、その見学旅行に付き合ってくれと告げられる。ジャンヌは、アパメアが紀元前三百年頃に隆盛を誇ったシリア王国の都の名であることさえ知らない。ただ、ダマスカスから二百キロ北上したところにその遺跡はあると聞かされて、青ざめる。またマチアスから引き離されてしまう!

ジャンヌはあろうことか、マチアスにこっそり後ろからついてきてくれと頼む。なんと無謀な、さすがのマチアスも尻込みするが、結局ジャンヌの涙ながらの嘆願に負けてしまう。それが悲劇の発端になる。

ジャンヌはうんざりだった。コリント式の列柱路も、砂漠に降りそそぐ初夏の日差しも、青空も、外務次官夫人の軽薄なおしゃべりも、新しく降ろしたハイヒールの靴擦れも、何もかもうんざりだった。ジャンヌは徐々に集団から後れていく。振り返れば、マチアスが遺跡の陰に隠れながらついてきてくれているのがわかる。

ルイは背後のジャンヌの苦しげな様子に気づき、列から離れて近づいていく。

——どうした、くじいたのかい?

——もうだめ、ルイ、もうどうすることもできない・・・・・・。

——いったいどうしたんだ、具合でも悪いのか?

——わたし、帰る。あなたと別れる。もう、おしまい・・・・・・。

——おい、いったい何を言ってるんだ。

ルイはまったく解せない。こんなところでいったい何を言い出すのか。ジャンヌのなかで狂気の歯車が回り出す。

——わたし、別な人を愛しているの・・・・・・。ここに来れば、その人と別れられると思った。でも、むりだった・・・・・・。

そのとき、列柱の背後からマチアスが現れる。ルイにはそれが誰だかわからない。彼にとっては記憶から消えた人間だった。

——彼がここに来てから一週間になるわ。わたしが呼んだの。この一週間ずっと、話そうと思ってた。でも、あなたと面と向かうと話せなかった。わたし、彼と一緒にベルリンに行く。

ルイのなかであらゆる疑念が氷解する。ソランジュやマルクの隠しごとの正体はこれだったのか。ジャンヌはマチアスのほうに向かって歩き出す。ルイの全身に広がった怒りが一瞬にして槍の切っ先のように結晶した。あまりにも理不尽だった。

——行かせてたまるか! おれの話も聞け!

ルイはジャンヌの腕を激しく引っ張る。マチアスが割って入ろうとする。真っ白い太陽の光に照らされた大理石の遺跡のなかで、一人の女を奪い合う二人の男の格闘がはじまる。ルイの怒りは無尽蔵だった。つねに生死のあいだを渡り歩いてきた軍人の腕力は圧倒的だった。マチアスはたちまち組み伏せられ、顔面を殴られ、失神してしまう。それでもルイは殴り続ける。

——いつからなんだ!

ジャンヌは叫ぶ。

——やめて、もうやめて、ルイ!

ルイはそれでもやめない。

——やめて、ルイ、死んじゃう、殺してしまうわ!

ジャンヌは無意識のうちに瓦礫を手にしている。その瓦礫で、マチアスを組み伏せているルイの背中を打った。二度、三度、打った。ルイはマチアスに覆いかぶさるように倒れた。夏用の白い軍服の背中にぱっくりと裂け目ができて、そこから血が噴き出した。

ジャンヌは二人の男を茫然と見下ろしていた。コリント式の列柱が見下ろしていた。初夏の太陽が見下ろしていた。広大なシリア砂漠から熱い風が吹いてきた。

*

一九二八年、春のこと。シリア北西の、地中海に面したラタキアという港町の近くの村で、それまで知られていなかった楔形文字で記された粘土板文書が続々と発見された。前十四世紀から十三世紀にかけて全盛期を迎えたウガリット王国の神殿書庫の記録だった。そこには旧約聖書やホメロスの作品の原形とも思われる神話が書き記されていた。豊穣の神バアルの物語もその一つである。

はるか遠い神々の時代、天上の父神イルウは、自分の息子たちのうちから次に地上を治める者を決めるために神々の集いを開いた。〈雲に乗る者〉と呼ばれるバアルは、我こそはと父神の傍らに座る。だが〈裁きの川〉と呼ばれる洪水の龍神ヤムも黙ってはいない。その神々の集いに使者を遣わして、万物のもとは水だから、自分こそ、この地を治める者だと譲らない。こういして二人の兄弟のあいだに壮絶な戦いが繰り広げられる。

バアルはコシャルとハシスという匠の神に二本の棍棒を作らせる。コシャルとハシスは叫ぶ。

わが棍棒よ、ヤムを追い出せ!

〈川〉を王権の座から追い落とせ。

バアルの手から離れて、襲いかかれ。

バアルの指先から鷲のように飛び立ち、

ヤムの肩を打て。

〈裁きの川〉の背中を打て!

だが、ヤムも強い。その力は衰えず、倒れない。コシャルとハシスはまた叫ぶ。

わが棍棒よ、ヤムを追い出せ!

〈川〉を王権の座から追い落とせ。

バアルの手から離れて、襲いかかれ。

バアルの指先から鷲のように飛び立ち、

ヤムの眉間を打て。

〈裁きの川〉の脳天を打て!

眉間を打たれたヤムはついに倒れる。その力は衰え。ついに地に伏した。バアルはヤムを投げ捨て、散らし、ついに〈裁きの川〉を滅ぼす。

——筑摩世界文学大系『古代オリエント集』より

(つづく)

*64 フランスの女・抄(その6)

ナンシーにつかのまの夏がやってきて、夏よりも短い秋がやってきた。

この一文が自分ではなんとなく気に入っている。ナンシーに行ったことはない。だから、実態を反映しているかどうかはわからない。フランスの東北地方ロレーヌの古都だから、たぶん夏は暑いけれど短く、秋はあっというまに過ぎ去って、冬は乾燥して寒いだろう。つまり北海道の気候、とりわけ自分の生まれ育った帯広の気候に重ね合わせたのである。

ジャンヌは息子のアントワーヌの手を引いて、この短い秋に彩られたスタニスラス広場にやってくる。そして、ルイと初めて出会った場面を思い出す。心臓発作で倒れたルイの父親はこの公園の石段に腰かけたジャンヌの膝の上で眠った。その場面の描写は*59(その2)の冒頭に引用してある。

じつは、ノヴェライズ第三章は映画のもっとも激しい場面を描いている。このスタニスラス広場の静かな描写は、ジャンヌとマチアスの情念がぶつかり合い、初めて結ばれたあとの、夏が来て秋が訪れる場面なのである。映画のハイライトシーンであり、まさに佳境と言っていい。

ルイはインドシナの戦場に旅立ち、ナンシーに帰ったジャンヌは、母ソランジュや姉のエレーヌにつねに監視されているような息苦しさを覚えながらも、三人の子の母親として健気に日常生活を保っている。戦場のルイからは一週間に一度手紙が届く。ジャンヌを興奮させたり不安がらせたりしないようにという配慮から、当たり障りのない、できるだけ穏やかな文面の手紙。だが、ジャンヌは新聞やラジオの報道でインドシナ戦争が泥沼化していることを知っている。

彼女はその手紙を化粧台の上に置き、不安を皮膚の内側に押し込めるかのようにいつもよりも入念に化粧を始める。双子の兄妹はすでに幼稚園に行き、アントワーヌだけが残っている。そのとき、玄関のブザーが鳴る。母親のソランジュかと思って、ドアを開けると、そこに立っていたのは、マチアスだった。ジャンヌは思わず後ずさりするが、マチアスが口もとにかすかな笑みを浮かべて近づいてくると、身動きできなくなった。熱い欲望の塊が目の前に迫っている。

マチアスの唇がジャンヌの唇に触れた。刃物で切られたばかりの傷口にコニャックを吹きかけるような熱い接吻だった。濃いめに塗った口紅がマチアスの唾液に溶けて、彼女の口の中に広がった。白いブラウスに抑えこまれていた乳房が怒りをあらわにして、高くせり上がった。マチアスの大きな手がそれを包みこんだ。手のひらと乳房のあいだに電流のようなものが流れた。あの夜の続きが今始まろうとしている。あの夜、陣痛の苦しみのなかで手を握り合った夜、その夜と今の間に流れた時間が一瞬にして消え去り、激しい火花が二人を貫いた。

アントワーヌは汽車の玩具に夢中になっている。ジャンヌはマチアスに抱かれながら、そっと子供部屋のドアを閉め、鍵をかける。そして夫婦の寝室になだれ込む。

すでにジャンヌの腹は熱く溶けていた。マチアスはその熱い腹のなかに滑りこんでいった。ジャンヌは一気に高まり、たちまち盲いた。閉じたまぶたに虹がかかった。ジャンヌの耳からあらゆる言葉が流れ出し、その空っぽになった耳に世界のありとあらゆる音が侵入してきた。外の光が消えて、内部に光がともった。内部に音楽が生まれ、不安とも安堵ともつかない破格のリズムに、声とも音ともつかないメロディが乗った。細胞のひとつひとつが空の星のようにざわめいた。

アントワーヌは機関車に没頭している。

マチアスはジャンヌの熱い肉に包まれて、ようやく帰ってきたと感じていた。この温もりを得たいがために世界中を遍歴してきた旅人のようだった。自分は奇蹟に包まれている。この奇蹟のひとつひとつをこの目で確かめておきたい。なだらかに円弧を描く額と深くえぐれた眼窩、身体の高貴を誇らしげに突き上げる鼻梁、言葉を失って怪しく崩れた唇、見えない風にそよぐ首筋から胸にかけての白い草原の広がり、そして、わななく乳房の丘。マチアスの目が舌のようにジャンヌの皮膚をなめる。彼は狂ったように突き上げた。網膜が熱く充血し、ささくれだった。

アントワーヌは家全体の濃密な沈黙に包まれて、機関車を動かしている。その沈黙の遠い彼方で、彼が胎内で聞いた声が響いているのにまだ気づいてはいない。

ジャンヌは熱い夢のなかにいた。ジャンヌは鳥だった。燃え上がる大地の上を高く飛んでいた。炎が翼を焦がし、灼熱の大気のなかで全身が燃えた。ジャンヌは魚だった。溶岩の川をさかのぼる魚だった。どこに自分の生まれた場所があるのか知らない盲目の魚だった。ジャンヌは昆虫だった。果てしなく地中に潜っていく昆虫だった。潜れば潜るほど地中は熱くなった。その先は海だった。ジャンヌは透明な水母だった。水母は自分と海の区別を知らない。海に散らばる海の小さな意志。水母は獲物を捕らえていた。獲物は激しく蠢いていた。水母はその獲物と自分の区別さえ知らなかった。獲物がもだえて、水母の内側の肉を咬んだ。ジャンヌは声を上げた。

突如、異様な不安がアントワーヌをとらえる。母と自分を繫ぐ糸がぷつりと切れたと感じる。真っ暗闇に自分が置き去りにされる。かすかに悲鳴が聞こえる。ママがどこかにさらわれていく。ママがどこかに行ってしまう。ぼくを置いていかないで!

ジャンヌから一度目の洪水が引いていく。遠くで声がする。誰の声かわからない。その声はマチアスの耳にも届く。彼は戦慄する。せっかく手に入れた幸福が遠ざかっていく。彼はまた激しく腰を動かす。ひとたび力を放出したペニスに張りが戻ってくる。こんどははっきりとした「ママ!」という叫び声が聞こえてくる。マチアスはその声をかき消そうとするように、ジャンヌを突く。

ジャンヌの耳も、はっきりとわが子の声をとらえている。ああ、アントワーヌ、もう少し待ってね・・・・・・。激しいうねりがまた全身に押し寄せてくる。快楽は狂気の色を帯びる。

ママ! アントワーヌの声は悲鳴に変わる。鍵のかかったドアを激しく叩き、ノブを揺さぶる。

もう少しだから、待って! 心で叫びながらも、ジャンヌの肉体はもっと高く、もっと激しく、もっと深く、もっと遠くへ連れていってと要求している。マチアスも早く終わらせなければという焦慮と、この濃密な幸福の時間を一刻も長く続けていたいという狂おしい葛藤に引き裂かれる。

二人は、肉体がこれほど深いものであるかを知らなかった。どこまで行っても果てがなかった。二人はひたすら落ちつづけた。肉体の底は肉体にはなかった。落ちきって力尽きたとき、ゴムのように伸びきった肉体が二人を跳ね上げた。大地の重力がいっきに二人を襲った。思わず二人は同時に声を上げた。二人は高く舞った。そしてまた静かに降りてきた。ゆるやかな風が二人を包んだ。室内が明るくなった。ママ! アントワーヌの声だけがアパルトマンに響いていた。

ジャンヌはふいに夢から醒め、マチアスを跳ねのけ、ベッドから飛び降り、子供部屋に走っていく。鍵を開けると、その場で泣き叫んでいるアントワーヌをしっかりと抱きしめる。「ママよ、ママはここよ・・・・・・」

ジャンヌはアントワーヌを抱いたまま部屋から出ていこうとしない。マチアスはしばらく待ったが、ジャンヌのアパルトマンから無言で去っていくしかなかった。

*

二人の逢瀬はこれで終わらない。

マチアスは例のごとくベルリンからせっせと手紙を書く。ジャンヌのもとには戦場からのルイの手紙とマチアスの手紙が交互に届く。ジャンヌはルイには返事を書くが、例によってマチアスには書かない。

マチアスは返事の来ない手紙を書くことに疲れる。彼はジャンヌが言葉など信じていないことを知っていた。決着をつけよう。もともと自分には何もなかった。失うものなど何もない。ジャンヌに面と向かって告げよう。この僕を愛しているなら、ベルリンで一緒に暮らそう、何ひとつ不自由はさせない、と。

眠れない朝が明け、マチアスはメルセデスのハンドルを握る。ナチスが建設したアウトバーンをただひたすら独仏国境を目指して走る。ジャンヌが受け入れてくれれば、そのままこのメルセデスに乗せてベルリンに帰ってくるつもりだった。

翌日の朝、ナンシーに入った。旧市街の小さなホテルに投宿し、そこから電報を打った。この前のように直接、彼女の自宅に押しかけるような真似はしなかった。ジャンヌにその気があれば、必ずホテルにやってくるか、電話をかけてくるかするだろう。反応がなければ、そのときこそ、またあのアパルトマンに行こう。マチアスは背水の陣を敷いていた。ジャンヌを獲得するか、失うか。背水の陣とは、やぶれかぶれのことではない。細心かつ大胆に、おのれの持つすべての気力と知力を一瞬に結集することだ。

ジャンヌが幼稚園から双子を連れ帰り、夕食の支度を始めたとき、電報が届いた。発信人の蘭にマチアスの名があるのを見たとき、彼女は立ちくらみを覚えて、その場にしゃがみこんだ。ホテルの名前には心当たりがあった。駅裏の旧市街で街娼まがいのことをやっていた時代の記憶がよみがえってくる。行ってはいけない。あそこに戻ってはいけない。禁止の言葉が発動したとき、ジャンヌは観念した。観念して諦めるのではない。自分はもう自制することができないと観念したのだ。

ジャンヌは郵便局から電話をかけた。郵便局の電話ボックスからホテルの交換へ、そしてマチアスの部屋に電話がつながる。

——ジャンヌ?

——ええ。

——話がしたいんだ。

——ええ。

——いつ会える?

——明日の午後なら・・・・・・。

——迎えに行こうか? 車がある。

——うちには来ないで。

——じゃ、こっちに来られる?

——そっちには行きたくない。

——それじゃ会えない。

——わかったわ。明日の午後二時、スタニスラス広場の凱旋門の下で待ってるわ。あなたの車が来たら、すぐに乗るわ。

ジャンヌを乗せたメルセデスはひたすら市街地から遠ざかっていく。遠くに森が見えてくる。森の道はやがて山道に変わり、行き止まりになった。マチアスはエンジンを止めた。森は静かだった。

——ジャンヌ、ぼくは・・・・・・。

——しゃべらないで!

ジャンヌはそう言うと、マチアスの口を封じるように、自分の唇を相手の唇に押しつけた。あとは情欲の流れのなすがままだった。マチアスの目はふたたび盲いた。ジャンヌの首筋に唇をはわせ、ブラウスのボタンをはずした。その胸に鼻先を押しつけた。ジャンヌは何もかも忘れたかった。自分のほうからマチアスの股間に手を伸ばした。それさえ確かめられれば、あとは何もいらない。張り詰めたペニス以外に男の真実はない。そのときあらゆる言葉の嘘は剥げ落ちる。ペニスの硬度がそのまま欲望の真実を物語る。ジャンヌはけっして淫乱な女ではなかった。性の遊戯がほしいわけではなかった。快楽さえほしいわけではなかった。男が命がけで自分を求めてくる、そのときの実感、世界は自分を必要としている、世界は自分を包んでいる、たしかに自分は生きている、それが肌で感じられること、肌の表面ではなく、肌の深奥で、肉体の深奥で感じられること、そこに真実がある・・・・・・。ジャンヌにとって、真実は頭脳の冷たい分析ではなかった。沸騰する快楽をともなう肉体の白熱にしか認識はなかった。そこで真実は美と出会う。

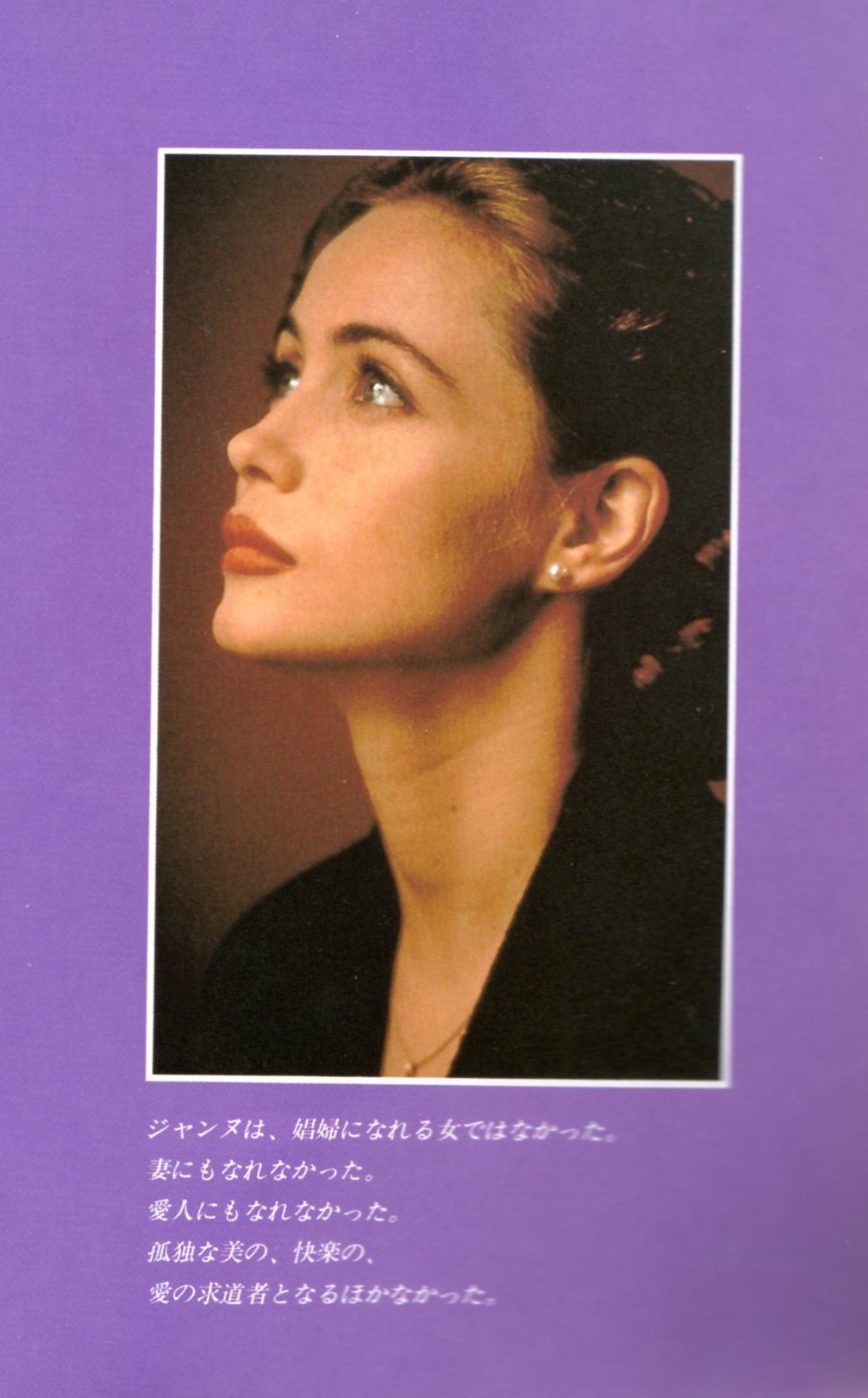

ジャンヌは娼婦になれる女ではなかった。妻にもなれない。愛人にもなれない。孤独な美の、快楽の、愛の求道者となるほかなかった。一瞬の愛の交わりに自分の存在の確かな手応えを求めてさすらうしかなかった。

(つづく)

*63 フランスの女・抄(その5)

前回(フランスの女・抄—その4)は、第二章の終わりの場面——ルイとジャンヌが間借りしている大家のアンドレアス・ベレンスの死を悼む息子のマチアスがベートーヴェンの弦楽四重奏曲《ラズモフスキー三番》を電蓄で鳴らす場面——から書きはじめて、冒頭部のジャンヌが美しく着飾る場面に遡行するという形で書いてしまったために、ベルリンにおけるフランス駐留軍とソ連駐留軍の合同舞踏会でのジャンヌの怪しいほどの美しさとルイの異様なまでの嫉妬、そしてジャンヌの二度目の妊娠と出産——今度こそおれの子だとルイは喜ぶ——など、第二章の重要な場面がごっそり抜けている。

とはいえ、ひとつひとつの場面をいちいち書き写していたら、いつまでたっても終わらない。「抄」が抄でなくなるので、ここではジャンヌの出産の場面——マチアスとジャンヌの宿命が接触、短絡し、火花を散らす最初の場面——だけを紹介することにしよう。

ルイの大尉昇進を祝う内輪のパーティが自宅で開かれる。だが、出産を間近に控えていたジャンヌはこの祝いの席で破水してしまうのである。ルイは動顚する。@自分の子{傍点}が流産してしまうかもしれない。二階の大騒ぎに、大家のアンドレアス——この時点ではまだ生きている——と息子のマチアスも駆けつける。そして、マチアスの運転する車でジャンヌを病院に運ぶことになる。最寄りの病院といえば、イギリス占領地区にある病院しかない。車は検問で止まる。しかし、慌てて家を出てきたルイは身分証を持っていない。フランス駐留部隊の将校だと喚き立てても、検問のイギリス兵は首を縦に振らない。身分証もなく軍服も着ておらず、おまけに酔っている男を通すわけにはいかない。ルイはその場で車から降ろされ、マチアスだけが検問の通過を許される。

車は灰燼に帰した夜のベルリンを走った。闇のなかに、ぼんやりと動く人影があった。家を失った人の影だった。ジャンヌの陣痛は興奮とショックのせいで、いっそう激しくなった。マチアスはヘッドライトに照らされた闇を無言で凝視していた。バックミラーに、もだえ苦しむジャンヌの顔が映っていた。車内はさながら分娩室と化していた。ジャンヌの荒々しいうめき声が充満し、運転しているマチアスまでが息苦しくなった。顔を真っ赤にしてうめいているジャンヌの顔はあやしく歪んでいた。マチアスはどうしていいかわからなかった。心臓が高鳴った。ジャンヌの苦しみがそのまま耳と毛穴を通じて浸透してくるようだった。ああ、この人は苦しんでいるときまで美しい。マチアスは不謹慎だと思いつつ、激しく快感をそそられていた。あられもなく髪を振り乱し、子宮から声を振り絞るようにして叫んでいるジャンヌ、そこに本当の彼女の姿がある。それまで遠巻きに彼女の美しさに見とれていただけのマチアスに、異常な心の揺れが訪れていた。この人は今、ぼくを求めている。できるなら、この胸に思い切り抱きしめてやりたい。マチアスは無意識のうちに右手をハンドルから離し、後部座席のジャンヌのほうに差し出していた。ルームミラーのなかでジャンヌとマチアスの視線が合った。ジャンヌのうめき声が一瞬止まった。ジャンヌはおそるおそるマチアスの手を握った。温かくしっとりとした手だった。不安と苦痛がその手のひらに吸い込まれていくようだった。ああ、マチアス。それまで気にもとめなかったこのドイツ人青年との距離が一瞬にして消えた。惑乱する頭のなかで、アンリと初めて会ったときのことがよみがえった。あの駅の医務室で、アンリは自分の手に顔を埋めて泣いた・・・・・・。ジャンヌはさらに強くマチアスの手を握った。そして、すべての不安と苦痛をマチアスに預けて、目を閉じた。マチアスはこの夜から激しい恋に落ちた。それはマチアスの遅い初恋だった。戦争で失われた青春が今彼のもとに訪れようとしていた。遅れてやってきた青春ほど狂おしいものはない。

こうしてベルリンで生まれた子は、アントワーヌと名づけられた。この映画を支えているのは、このアントワーヌのいたいけな視線なのである。言うまでもなく、それはレジス・ヴァルニエ監督自身の目である。

*

マチアスはジャンヌに手紙を書く。父の家を訪れ、二階に上がれば、そこにジャンヌがいて、その顔を見ることができるにもかかわらず。しかし、恋を知らずに成人した青年はどうしていいかわからなかったのである。厚かましい行動に出れば、愛する人に迷惑がかかるのではないか、嫌われるのではないか・・・・・・。

彼は自分の母語ではないフランス語で書く。なぜならば、愛する人に愛を伝えるためには、愛する人の言葉でそれを伝えなければならないと思ったから。

親愛なるジャンヌ・ミューレル様

とつぜんこのような手紙を差し上げることをお許しください。

あの夜のことがどうしても忘れられません。あなたのあの熱い手、あなたの苦しみ、あなたの美しさ、それがわたしの手に乗り移って以来、あなたのことばかり考えて暮らしてきました。

いえ、あの夜からではありません。あなたたちが父の家に来て以来、わたしはずっとあなたのことを見つめていました。

ナチスが政権を取ったとき、ドイツが戦争に負けたとき、私の青春は死にました。芸術に対するあこがれ、美しいものに対するあこがれ、それもまた死にました。死んだと思っていました。

でも、そういうわたしの前にあなたが現れました。あなたの出現はわたしにとって試練でした。どれだけわたしの絶望が深いものかを試す試練でした。わたしは今、自分が絶望していないことを知っています。あなたがこの世に生きているからです。あなたがこの世に生きているかぎり、わたしの希望も生きています。

わたしはあなたを愛しています。

あなたにはすばらしいご主人とお子さんたちがいます。ご迷惑であることは十分承知しております。しかし、愛には是非がありません。愛はただ求めます。

今、わたしが望んでいるのは、一度だけ、二人きりでお話がしたいということだけです。連絡先は次のとおりです。

どうか一度だけ、わたしの希望をかなえてください。

マチアス・ベレンス

映画のなかにマチアスがジャンヌに手紙を書くシーンはある。郵便で送られてきたその手紙をジャンヌが手に取って読むシーンもある。それは確かだ。しかし、文面がどういうものであったか、映画ではどのように扱われていたか——つまり、ナレーションのかたちか、字幕のかたちか、あるいは手紙そのものが映像になっていたか——、もう書いた本人にはわからない。読者の判断と想像に委ねよう。

ジャンヌはこの手紙を読んで、当惑する。そもそも彼女は書かれた言葉に動かされることはあまりなく、むしろ声、手の動き、そこに言葉を感じる女だ。しかし、あの夜、車のなかで陣痛に苦しむ自分に向かって差し出された手の感触を思い出すと、彼女の心は不思議と揺れる。

あのとき、たしかに二人は結ばれたという実感が残っていた。だが、あまりに一瞬の出来事だったので、まるで夢のような、自分が経験したことではないような、違和感のある記憶だった。あのとき出産したのは、まぎれもなくルイの子供であるはずなのに、あの夜の騒動、興奮、陣痛の烈しさ、そしてマチアスから差し伸べられた熱い手、短い時間のなかで完結した一連の出来事が、マチアスと出産を結びつけてしまうのだった。ジャンヌは手紙を読みながら、またあの手が自分に差し出されていると感じ、アントワーヌの本当の父親が名乗り出てきたような奇妙な困惑をおぼえた。

ジャンヌは困惑を抱えたまま、返事を書くことができない。返事を書くことをためらう。そもそも何を書けばいいのか、返事を書くことになんの意味があるのか、当惑したまま、四、五日が経つとまた手紙が来た。やはり返事を書かないまま、さらにまた四、五日すると三通目の手紙が届く。もうこれ以上、平静を保つ自信がない、と。ジャンヌの心は決まる。よし、会おう。

*

戦後という時間はとてつもない速さで流れていく。戦時中と終戦直後は結束していた連合国にひび割れが生じる。東西冷戦の時代が始まる。ソ連はベルリン封鎖という強硬手段に打って出る。ベルリンは東ドイツのなかの陸の孤島と化す。アメリカはこの措置に対抗するためにすべての生活物資を空路でベルリンの西側に届けるという作戦を決行する。いわゆる「空中の橋」である。

その日、ベルリンの商工会議所では、ソ連の経済封鎖に抗するための経済人の決起集会が開かれた。演壇に立っているのは、若手の経済人を代表するマチアス。ジャンヌはその集会に何の前ぶれもなく、出向いていったのである。マチアスに会うために、だが彼の住むアパートを訪れるのは避けた。なぜならば、それは別れの挨拶だったから。集会が終わると、二人は会議所前のカフェで落ち合った。

「あなたの手紙、何度も読み返したわ。あんなにきれいな手紙、初めて・・・・・・。あの手紙に書いてあること、信じていいのね」

マチアスはうなずく。

「それなら、お願いがあるの。もう手紙を書かないで、もうわたしに会おうとしないで・・・・・・。今の落ち着いた、幸せな生活を壊したくないの」

二人は見つめ合う。二人とも目をそらさない。マチアスはジャンヌの誠実に感動していた。愛を拒否されているはずなのに、受け止めてもらっているいるような気がした。マチアスはジャンヌの言葉に絶望しなかった。希望とは言わないまでも、勇気のようなものが与えられたと感じた。そして静かに、毅然として答える。

「でも、あなたを思う心を殺すことはできない。あなたを愛する心を殺すことはできない」

ジャンヌは絶句する。絶句したまま、二人は別れた。マチアスはこの絶句のなかに一縷の望みを託す。

ジャンヌとマチアスの別れとともに、しかし、ルイとジャンヌの家族も、四年間の蜜月を過ごしたベルリンを離れていかなければならなくなる。第一次インドシナ戦争が勃発する。旧宗主国のフランスに対してホーチミンの南ベトナム臨時政府が徹底抗戦を宣言したのである。戦争は泥沼化し、ドイツに駐留しているフランス軍の一部もインドシナに派遣されることになった。ルイの名もその派遣リストに含まれていた。

まさかジャンヌと三人の子供を戦地に同行させるわけにはいかない。帰す場所はナンシーしかなかった。その知らせを聞いて、ジャンヌは動揺し、動顚し、恐怖さえおぼえる。またあのナンシーに戻るなんて、夜逃げ同然に立ち去ってきた故郷の町ではないか。

悶々として眠れない夜が白みはじめる。階下から大音量で鳴り響く音楽が聞こえてくる。こんな早朝に何ごとかとジャンヌは階下に降りていく。薄暗い居間には誰もいない。寝室のドアが開いていて、明かりが漏れている。中に入っていくと、棺が置いてある。その脇にマチアスがひざまずいている。

「明け方に父が死んだのです」

ジャンヌはまたもや絶句する。自分たちがベルリンを発とうとしているときに、大家であるアンドレアスもまた逝ってしまうとは・・・・・・。

ルイがジャンヌを追って階下に降りてくる。マチアスは音楽を止める。ジャンヌはルイの胸に顔を埋めて泣いている。

父が死に、父が好きだったラズモフスキーが鳴り止み、抱き合う夫婦の姿を見て、マチアスはすべての希望が消えたと感じる。もう手紙を書かないで、もう会おうとしないでと言われても消えなかった希望が今、ついえたと思う。

フランス人のジャンヌはいつかはベルリンを去る、老齢の父もいつかは死ぬ、そんな当たり前のことがマチアスの念頭にはなかった。その日を想像する自分を無意識のうちに抑えこんでいた。それほどマチアスにとっては、ジャンヌの存在と父の存在はかけがえのないものだった。それを今、マチアスは同時に失った。抱き合うルイとジャンヌを見つめながら、彼の視界は暗く陰った。

(つづく)

*62 緑色の入道雲

今朝、久しぶりに夢を見た。

たぶん毎日見ているのだろうが、歳をとると——歳のせいかどうかはわからないけれど——そんなもの、記憶に残らない。とくに最近は。精神状態があまりよくないせいか、嫌な思い出ばかりがせり上がってくるので、できるだけ何も考えないようにしている。といっても、毎日数時間、活字を読んで、文字を書く仕事をしているので、頭を使わないわけにはいかない。頭を使っていると、過去の感情体験や記憶が仕事の邪魔をしにやってくる。

くそ、仕事にならねぇ。

そんなときはボーリングをしにでかけるのが最近の習慣である。先週の木曜日には二百点超えを記録して、大いに溜飲を下げた。

それはともかく、夢の話である。

帯広市内の街路は南北東西、正しく碁盤の目になっている。その二十一丁目通りを東に向かって自転車で走っている。その先には光南小学校がある。夢を見ている本人が子供のころ——半世紀以上前!——に通った小学校だ。どうやら、夢のなかで自転車をこいでいるのは、子供のころの自分らしい。彼は文字どおり、自転車を漕いでいる。季節は春先らしく、舗装されていない道は雪融けでぬかるんでいる。自転車は漕ぐのはおろか、立っているのもたいへんなほどの路面の荒れようである。それでも子供は健気に漕いでいる。ふと顔を上げると、光南小学校の裏手——北側——に大きな木があおあおとした葉を繁らせて、一本立っているのが見える。鬱蒼とした葉叢は光を内部に貯めこんだ鈍色の空に頭を突っこんでいる緑色の入道雲のようにも見える。これは写真に収めなければと思うのだが、首からつり下がっているカメラは、ただでさえ不安定な自転車に乗りながら、片手で操作するのはひどく困難である。それをなんとか、ファインダーを目のところまで持ってくるのだが、シャッターが押せない。いろんなボタンがあって、どれがシャッターだかわからないのである。そうこうするうちに光の表情がどんどん変わっていって、入道雲のように見えた樹木の威容はどこかに消えてしまった。自転車にまたがったまま、シャッターチャンスを逃した子供のわたしが、ぬかるんだ道にぽつんと一人残される。

とまあ、こんな取り付く島もない夢なのだが、いちおう説明すると、二十一丁目の通りとは、かつても今もわたしが住んでいる家——もちろん今の家は立て直した——の前の道である。光南小学校は少し東の札内川寄りに移築されて新しくなってはいるものの、今も子供たちが通う現役の小学校である。その裏手に、しかし、夢で見たような大樹は存在しない。存在したとしても、春先の北海道で鬱蒼とした葉を茂らせることは——山奥の針葉樹林は別として——ありえない。

では、あのどっしりとした樹木がどうして夢のなかに出現したのかと問うてみても、夢のことだからわからない。

子供のころに見た夢で今も憶えている夢がある。

光南小学校の西側の東四条通りを鉄道の踏切のほうへ、てくてくと二人並んで歩いていくのである。周囲にはまばらな人家と畑しかない。一人は自分、もう一人は女の子。この女の子に、今も昔も心当たりはない。夢を見たその日の朝、あれは誰だったんだろうと思い、夢の内容よりも、その不思議さだけが記憶に残った。今も残っているから、これを書いている。

歩いている自分は、その女の子の隣にいて、とても幸福な気持ちになっている。裕福な家に育ったわけではないが、当時はみな貧しかったし、自分が幸福であるとか不幸であるとか意識はしなかったように思う。だが、夢のなかでの幸福感は格別だった。

その夢のなかで感じた幸福を思い出すと、苦しくなる。歳月を経て、老いのとば口に立っている自分に気づくからだろうか。

*61 フランスの女・抄(その4)

今、隣の寝室で鳴っているのは《ラズモフスキー第三番》。いつも音楽は隣の部屋から流れてくるようにしている。奇妙な習慣ではあるけれど。

なぜまたベートーヴェンの弦楽四重奏曲などターンテーブルの上で回しているかというと、「フランスの女・抄」の続きを書こうと思って、ノヴェライズ第二章を読んでいたら、章の最後にこの曲が大音量で響きわたる場面が出てきて、あっけにとられてしまったからである。

アンドレアスは、ラズモフスキー伯爵に捧げられた三つの弦楽四重奏曲をことのほか好んでいた。マチアスは弔いのためにこの曲をかけているのだった。老いれば老いるほど、アンドレアスはベートーヴェンの室内楽曲を偏愛するようになっていた。シンフォニーを聴いて昂揚することはなくなっていた。ナチスが宣伝に利用したワグナーなどもってのほかだった。無神経に肌にまとわりつくモーツァルトも聴きたくなかった。ハイドンかベートーヴェンのカルテット、そこにドイツ音楽の精髄があると、いつも息子のマチアスに語っていた。マチアスは一睡もしていなかった。胸の奥にぽっかりと穴があいていた。父が死んだ今、ドイツも死んだと思った。父がいつまでもドイツの夢を手放さないでいたことが、じつは自分の救いでもあったこと彼はようやく気がついた。誰にも共通する「ドイツ」など存在しない。人ひとりが胸のうちで信じているドイツなら存在する。マチアスにとって、父が口論の相手になってくれているときだけ、ドイツは存在していた。そして自分がドイツ人であり、ドイツ語を話す民族に属していることだけは否定しようがなかった。マチアスは父アンドレアスを責めたことを激しく悔いていた。悔いがつのってくると、電蓄の音量を増した。いつしか、屋敷全体に響きわたる音になっていた。

ビデオもDVDも手許にない今、映画のこの場面で本当にラズモフスキーがかかっていたのか、確かめるすべがない。通信販売で取り寄せればいいだろうと言われればそれまでだが、正直言って、原作の映画と自分の文章を見比べ、読み比べることが怖いのである。

たとえばこの場面、もし映画に流れている曲がラズモフスキーでなかったとしたら、ノヴェライズの作者としては原作の改竄とまでは言わないにしても、踏み込みすぎだということになる。もし、本当にラズモフスキーであったとしても、それはそれで恐ろしい。今、寝室で鳴っている《ラズモフスキー第三番》は学生時代に買い求めた思い出深いレコードの一枚だから。

のみならず、自分のライフワークだと信じて翻訳しつづけたパスカル・キニャールに最初に手紙を書いたとき、よせばいいのに自分はベートーヴェンの後期のカルテットが好きですと記したことは、今もはっきりと憶えている。そして、キニャールからの返書には、よくわかります、私はハイドンのトリオが好きですからと書かれてあったことも。さらにはこのノヴェライズはこの手紙のやり取りのあとで頼まれた仕事であることもはっきりしている。

そんな忘れがたい曲が映画の大事な場面で使われていたとしたら、そのこと自体忘れるわけがないではないか。いや、忘れてはいけない。

いったいこの記憶はどうなっているのか、自分はこのノヴェライズに何を込めようとしたのか? 何かが過剰であることだけは確かだ。でも、先を急ぎすぎている。第一章から第二章にかけて、物語はどのように展開していくのか、それをまず説明しなければならないだろう。

*

第一章の終わりで、読者はジャンヌが妊娠したことを知る。だが、それはアンリの子なのか、ルイの子なのか? ルイはジャンヌを許し、ふたたびともに生きようとするが、この決断は家族の祝福を受けない。戦地で夫が戦っているあいだ、娼婦まがいの暮らしをしていたジャンヌは、夫のルイを裏切っただけでなく、家の名誉を汚した女でもあるから。

そして、一九四五年のクリスマスイヴの日、ジャンヌは急に産気づき、出産する。皮肉にもそれは双子だった。男子と女子の二卵性双生児、しかも予定日より二ヵ月も早く・・・・・・。ルイの顔に初めて子を得た父親の喜びはなかった。

「あなたの子よ、ルイ! 女にはわかるのよ」とジャンヌは叫び、一筋の涙が頬を伝う。ルイはその涙に口づけして、決意を語る。この街を出ていこう。ここじゃ息が詰まる。誰もが自分たちに白い目を向けるから・・・・・・。

こうして、ルイは連合軍の共同統治下にあるベルリン駐留をみずから志願し、ジャンヌと生まれたばかりの双子の家族はベルリンで新たな生活を送ることになる。

二人の住んだ家は、ベルリン北部のフランス占領区のはずれにあって、爆撃の被害を受けなかった老優の屋敷だった。その老優の名はアンドレアス・ベレンス、ドイツ演劇界を代表する名優で、連合軍の空襲のさなかにも、ナチス・ドイツへの密かな抵抗の意志として、彼の主宰する劇団は毎日上演を続けたが、ある晩、一つの爆弾が激情の真上に落ちて、大勢の観客が死んで大惨事になった。それ以来、彼は舞台には立たなくなった。

この家をときどき訪れる息子のマチアスは連合軍が滞在するのに必要な物資を調達する任務を一手に引き受け、それでかなりの収入を得ていた。ドイツの一般庶民には嫌われる仕事だったが、ナチスに支配された暗いドイツはこりごりだったし、これからはドイツ民族という価値観にしがみついていても幸福を手に入れることはできないと割り切り、割り切ろうとして懸命に働いている青年だ。ワイマール共和国の理想と理念を今も信じる老人と、過去から断ち切れて、この今を生きようとしている「アプレゲール」の青年はことあるごとにすれ違う。

このマチアスは父の家を訪れるたびに、二階に住まうフランス人将校一家のためになにかと世話を焼いた。暖炉にくべる薪を運んでやったり、特別のルートから仕入れた高級な嗜好品をフランス人夫婦にお裾分けしたり。ルイとジャンヌもこの青年に好意を抱いた。もちろんマチアスはジャンヌの美しさに惹かれてはいたが、ジャンヌのほうは日々の贅沢な暮らしに満足して、マチアスに特別な感情を抱くことはなかった。少なくとも、この時点では。

そう、このとき、ルイとジャンヌは夫婦として生涯でたった一度、束の間の幸福を味わうのである。ジャンヌはあくまでも美しく、占領軍の将校の妻として、生活には何の不自由もない。ルイはただ妻の美貌と魅力に溺れればよかった。たとえば、あるパーティのためにジャンヌが鮮やかな藍色のドレスをまとった日のこと。彼女は新調したドレスの丈を確かめるために、暖炉の上の鏡に全身を映そうとして、サロンの丸テーブルの上に乗っている。そこにルイが帰ってきて、ドレスの丈を直す手伝いをする場面。

ルイはジャンヌがかすかに匂いたっているように感じた。それは匂いなのか、それともジャンヌの欲望が言葉や仕草を介さずに直接ルイの欲望に触れてくるためなのか、判然としなかった。針を動かす手を止めて、視線を上げると、ちょうど目の前にジャンヌの腰があった。ゆったりとしたドレープを作る藍色のスカートのなかに小動物がいて、それが静かに呼吸しているように思えた。ルイはその動物の存在を鼻先でたしかめようとした。ジャンヌはすでに欲望の波がせり上がってくる予感をおぼえていた。彼女にとって何より幸福な瞬間は、欲望の兆しを感じたそのときに、欲望の動きのままに自分が運ばれていくことだった。長たらしい前奏や手続きなしに、一瞬に自分が欲望そのものと化すことだった。そして何よりも、男がその気配を感じて、それに応じてくれることだった。あるいは男がにわかに欲情して、自分を求めてくるときの焦点の合わない、どこか獣じみた熱っぽいまなざしに出会う瞬間・・・・・・。ジャンヌがベルリンに来て幸せだと思うのは、ルイがしばしば欲情を抑えられなくなり、そして、抑えようともしないことだった。

こんな場面は、映像がなければ、絶対に書けない。藍色のドレスをまとい、丸テーブルの上に乗ったエマニュエル・ベアールの姿はこの世のものとは思えないほど美しかった。その映像は、今も脳裡に焼きついている。というか、この箇所を描写(?)した自分の文章を読み返し、書き写していると、まざまざとその美しさに陶然とした感情体験がよみがえってくるのである。

この美しさを言葉でそのままなぞることはできない。美は無言でその場にすっくと立っている。この無言、この空白を埋めようとして、言葉は蛆虫のように湧き上がってくる。その無数の蛆虫のうち、適切なもの、的を射ているものだけを選んで、順序よく並べる。文を書くとはそういうことか・・・・・・。

それはともかく、無言の美を再現するために想像力を行使することと、ありもしない音楽を挿入することとは違う。だから、流れてもいないラズモフスキーを流したのだとすれば、それはやってはいけないこと、反則行為だということになる。

では、映画にはない場面を冒頭に持ってくるのは正しいことなのか。映像に喚起されて湧き上がってきた自分の情動を書くことは許されることなのか。

残念ながら、はっきりとした規範はないというべきだろう。たぶんそれは歴史小説にも、時代小説にも、ノンフィクションにも、あるいはノンフィクション小説と呼ばれるものにも。そして、翻訳においても、たぶんそれは当てはまる。字義どおりの翻訳などというものはありえない。だからといって、何をやってもいいということにはならない。

たぶんノヴェライズというやったことのない仕事の機会を与えられて、怖じ気づいてはいけない、やるなら大胆にやれと自分に号令でもかけたのかもしれない。性格がそのようにできているということか・・・・・・。

(つづく)