チェーホフには「大学生」という掌篇がある。かつては国語の教科書に載っていたくらいだから、憶えている人も多いだろう。チェーホフ自身がもっとも気に入っているという作品だ。

神学校の学生イワン・ヴェリカポーリスキーは、やましぎ撃ちの帰り道、ワシリーサという老婆とその娘が菜園を営んでいる農家に久しぶりに立ち寄る。かつてあちらこちらの地主のもとで乳母をつとめていたワシリーサは「見違えちゃって、わかりませんでしたわ」と言う。彼は焚火にあたりながら、ふとペテロの話を思い出す。「こういう寒い晩に、使徒ペテロも焚火で体を暖めていたんだろうね」。大学生が新約聖書のエピソードを語り終えると、ほほえみを浮かべていたワシリーサが、ふいにすすり泣きをはじめ、大粒の涙が両頬を伝ってとめどなく流れ出す。焚火の明りで涙を見られるのを恥じるかのように、彼女は袖で顔を隠す。

大学生はその場を辞する。そして後ろを振り返る。

暗闇のなかで焚火がひっそりと瞬いていたが、そのあたりにはすでに人影はなかった。大学生はまた考えた。ワシリーサがあんなふうに涙を流し、娘があんなふうにどぎまぎしたところをみると、それは明らかに、いま自分が話した十九世紀前の出来事が、現代と——この二人の女と、そしてたぶんこのうらさびれた村と、自分自身と、すべての人々と、何らかのつながりを持っているということなのだ。老婆があんなふうに泣いたのは、彼が人の心にふれるような巧みな話術を心得ていたからではなく、ペテロが彼女にとって身近な存在であり、彼女がみずからの全存在で、ペテロの魂のなかで生じた出来事に関心を抱いていたからなのだ。

ふいに喜びが胸にこみあげ、彼は立ち止まって一息ついた。過去は、と彼は思った、あるものからあるものへ流れ出る因果の鎖によって現在と結びついているのだ。彼はたった今、その鎖の両端をかいまみたような気がした——鎖の一方の端にふれたら、他の端もふるえたと思った。

ここでチェーホフは、たんなる「歴史」の連鎖ということだけを言っているわけではない。復活祭を間近に控えたロシアの「うらさびれた村」の寒々しく荒涼とした風景、その美しい描写こそ、この作品の要をなしている。やましぎ撃ちから帰る大学生の指はかじかみ、風で顔がほてっている。そしてふいに寒気が襲ってくる。

彼には、この突然の寒さが、もろもろの秩序と調和を破り去り、自然みずからがおぞけだって、そのために夕闇が思いがけぬ早さで濃さを増していくように思えるのだった。あたりは荒涼として、ことさら陰気な感じがした。川のほとりにある後家の菜園に火がともされているだけで、遥か一面、およそ四露里むこうの、村のあるあたりまで、すべてがひんやりとした夕闇に沈んでいた。(亀山郁夫訳、強調引用者)

大学生は寒さと夕闇に包まれている。自然そのものが寒がっている。そのために夕暮れは闇を急いでいる。自然がにわかにリズムを速めて、昼と夜とを交替させようとしているそのときに、自然と波長を同じくする内部生命の鼓動も速まる。彼の歩みも速まる。遠くに、かつて乳母だったワシリーサの家の明りと焚火がある。彼女は「見違えちゃって、わかりませんでしたわ」と言う。ワシリーサの優しい穏やかな微笑みと焚火の暖かさを前にして、彼は「前神学生レベル」の、「前イワン・レベル」の混沌に沈む。そしてペテロのエビソードを思い出す。

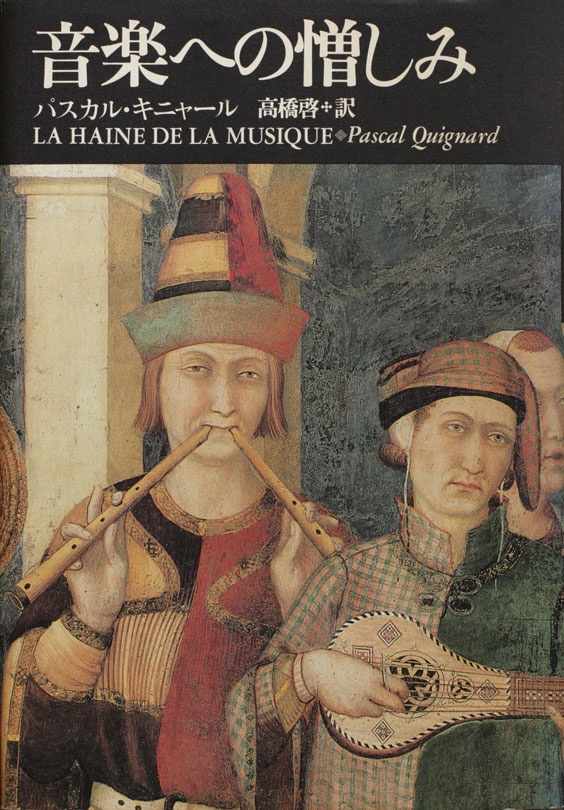

おそらく、チェーホフの「大学生」ほどキニャールの「ペテロの涙」を解説してくれる文章はないだろう。あるいは次のような文章を続けて読んでもらいたい。

君は憶えているか、ティベリスの岸辺で揺れる昆虫のように小さい猟師の網を。八人から十人くらいの、小指よりも小さい猟師たちが、肩から灰色の影を落としながらゆっくりと黄色い川のなかに入ってゆく。さらに遠くでは、まるで銅の手鏡の上のぽんやりとした反映のように雲の垂れこめるオスティアの河口の霧にまぎれ、仲間に遅れた引き網舟がひとつふたつ、迫りくる夕闇のなかを帰ってくる。私の目の前には鵞鳥が列をなして歩いていた。全身が黄色で赤い縁取りのある鵞鳥だ。ティベリスと冥府のアケロンはひとつの川だったのかもしれないし、どの川も女の子宮にたくわえられている羊水に似ているのかもしれないし、あるいはまた、われわれの身体はこの岸辺に輝く光や足もとからのびる影に包まれているが、それとは別の岸辺もあるのではなかろうか。なにもかもが赤い。川の浮き橋の手すりに乗せた私の手も夕日に染まって赤い。たぶん私の顔も赤いだろう。だが、なにひとつ私の顔を見ているものはない。(パスカル・キニャール「理性」)

これは、ローマを追放されてスペインの故郷グアダルキビル川のほとりに連れ戻されたポルキウス・ラトロが大セネカにローマの思い出を語る場面だ。もちろんラトロの口を借りて、キニャールが語っているのだ。まるでクロード・ロランの絵をみているような光景だ。ラトロの全身が夕日に染まっている。彼の顔面が熱くほてる。誰かが自分を見ているような気がする。「だが、なにひとつ私の顔を見ているものはない」。夕日が彼を見ているのではないか。いや、夕日は彼を見ているのではない、彼を包んでいるのだ。背後からも夕日は彼を見ている。包まれるとはそういうことだ。感動とノスタルジーが彼を包む。記憶がぶりかえす。ローマの思い出、幼年期の思い出、あるいは子宮内の思い出。彼はそこで時間が停止しているのを感じているのか、それとも逆流しているのを感じているのか。

もっと素朴に問う。なぜわたしたちは夕日を見て美しいと感じるのか。そして、その美しさを表現しようとした言葉を読んで、なぜ美しいと感じるのか。美しい文章が意味からできるだけ離れようとするのはどうしてなのか。美を求める言語の動きは、言語の奥へ奥へと遡行して、ついに意味から逸れる。夕日の美しさを書いた文章に意味などない。それはただ美しいだけだ。そもそも美しいと感じる心の働きはなんなのか。なぜ犬は夕日を見て吠えるのか。なぜ鶏は夜明けに鳴くのか。

キニャールは言う。

わたしにはあなたの言っていることがわからない。が、夜は明ける。わたしには言語が何を明らかにするのかわからない、が、雄鶏はぞっとするようなしわがれ声を二度繰り返し、日の到来を証す。自然は雄鶏のすがたで夜明けを吠える。(第一考 ペテロの涙)

「自然は雄鶏のすがたで夜明けを吠える」。鶏は夜明けに向かって鳴いているのではない。犬は夕日に向かって吠えているのではない。ラトロは夕焼けに包まれて、「たぶん私の顔も赤いだろう。だが、なにひとつ私の顔を見ているものはない」とつぶやく。イワンは「自然みずからがおぞけだって、そのために夕闇が思いがけぬ早さで濃さを増していく」と感じる。ペテロは明け染める庭のすみで、さめざめと泣く。

それが音楽だ。キニャールは言う。

お気に入りの音楽にはどれも、音楽そのものに付加された古い音がいくらかまじっている。ギリシア語本来の意味でのムーシケが音楽そのものに付加されているのだ。いわば「付加された音楽」、大地をえぐり、やがて、わたしたちの苦しみのもとである叫びをめざすもの、だが、その叫びは名付けようもないばかりか、その出所を見たことさえない。目に見えない音、永遠に視覚とは無縁で、わたしたちの内部でさまよっている音。まだわたしたちの目が見えないころ。呼吸もできないころ。叫ぶこともできないころ。だが、耳は聞こえていた。(第一考 ペテロの涙)

ペテロの涙、それはヨーロッパの涙だとわたしには思える。

ベテロはかつてシモンと呼ばれるベッサイダの漁夫だった。ペテロと命名し、「人を漁{すなど}る」漁師にしてしまったのはイエスだ。一介の田舎の漁師がカトリックの「礎」となる。ペテロは孤独だ。彼はイエスに従うことを決心した瞬間に、自分の名前を捨て、故郷を捨て、故郷の音を捨てた。イエスは孤独の極限を生きている。ユダヤ教団の制度から外れ、律法学者たちの欺瞞を攻撃するばかりでなく、その父と母に対してさえ「わたしはあなたたちを知らない」と否認し、「預言者は故郷では容れられない」とうそぶき、十字架の上の死に向かってひた走る。ペテロは大祭司アンナスの中庭でイエスを否認する以前にも、幾度となく迷い逡巡し、ついていけないと心密かに思ったにちがいない。しかし、その思いをイエスにはもちろんのこと、彼の仲間にも打ち明けることはなかっただろう。その孤独が大祭司アンナスの庭で突如として崩れる。庭の真ん中で車座になって火を囲んでいる、いかにも分け隔てのなさそうな人の輪に自分も加わり、暖をとろうとするが、おまえはわれわれの仲間ではない、あのガリラヤびとの仲間だと拒否される。イエスを裏切ると同時にあらゆる人の群れから追放されたペテロは、その孤独の極限で自然の咆哮を耳にし、それに包まれることによって、もっとも深いノスタルジーの波に襲われて難破する。福音書は「苦い涙」と書くが、わたしたちにはそもそも涙の種類を区別することができない。

モーセはピッチとアスファルトを塗った籠に入れられてナイルに流された捨子だった。そしてファラオの娘に拾われる。奴隷監督の横暴に腹を立てて殺し、シナイ山の麓に逃げる。そこでエテロという祭司の養子になる。彼はシナイ山に吹き荒れる風の音を聞く。それが神の声だった。そこで彼は神と「契約」する。土着の神であれば契約などいらない。なぜならその神は母であり、父であったろうから。

ヨーロッパはかつてケルトの民が住むところだった。ローマがそこを襲う。ガリアの首領ウェルキンゲトリクスはカエサルに破れ、ローマで処刑される。やがてローマは疲れる。そのローマをゴート諸族が、ゲルマン諸族が襲う。ケルトの民もゲルマンの民も文字を知らなかった。彼らはやがて自分たちの神話と聖書物語を融合させて、ヨーロッパの民となっていく。

わたしはときどき、ヨーロッパ人にとって古代地中海世界は目の上のたんこぶではないかと思うことがある。ヘレニズムとヘブライズム。ギリシア人とユダヤ人。いつまでたってもそれを越えることができないというコンプレックス。彼らは文化の起源としての古代地中海世界と彼らの存在の根源としてのケルト・ゲルマン世界にいつも切り裂かれている。音楽{ノスタルジー}はその亀裂から溢れだす。

ペテロの涙、それはアジアの涙であり、日本の涙であるようにも思える。

ナチズムあるいはファシズム、それは遠い歴史の怨念であるように思える。

パスカル・キニャールはそれを書く。歴史の夜を書く。

*