(訳者あとがき)

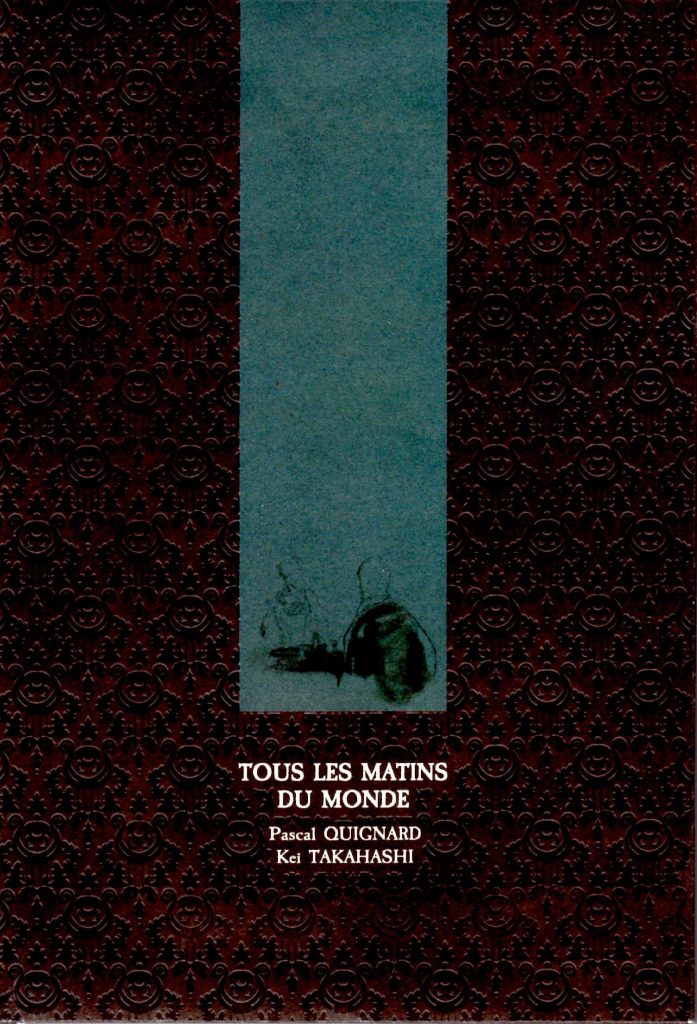

このほど、熊本を本拠地とする「九州限定」の出版社「伽鹿舎」から、パスカル・キニャールの『世界のすべての朝は』(Tous les matin du monde, Gallimard, 1991)が復刊されることになった。まずはここに至った経緯から説明させていただくことにする。

初版は一九九二年、早川書房から『めぐり逢う朝』という邦題のもとに出版された。アラン・コルノーの映画とタイアップした企画だったので、小説の邦題も映画に合わせたのである。

それから二十五年が経過した。個人的な感慨を述べさせていただくなら、この種の作品が再版されることなど、夢にも思わなかった。映画の原作として書かれた小説が、映画の劇場再演という機会が訪れたわけでもないのに復刊されることなど、基本的にはありえないからである。

こんな不可能事が可能になった理由は、伽鹿舎から一昨年(二〇一五年)暮れに復刊された『幸福はどこにある』(フランソワ・ルロール著、拙訳)の場合と同様、この出版社の代表である加地葉さんの決断があったからと言うほかない。

『幸福はどこにある』が刊行され、翌年の三月末に加地さんの招きで九州を訪れ、本のプロモーションの一環として、熊本、博多、日田でトークショーを行った。だがあろうことか、その翌月の十二日にあの大地震が熊本の地を襲った。私は居ても立ってもいられず、また熊本の地を訪れた。

この間のいつの時点だったか、伽鹿舎から出す次の本の企画として、加地さんと私のあいだでパスカル・キニャールのこの作品が候補に挙がった。

この小説はパスカル・キニャールとの交流が始まった記念すべき作品であると同時に、私の躓きの石でもあった。初版の訳もあとがきも気に入らなかった。あまりにのぼせ上がりすぎているし、黒子であるべき訳者の本分を踏み外している。私は長い間、この翻訳を読み直すことができないでいた。

しかし、加地葉さんの感想は違った。この翻訳とあとがきがあったからこそ、自分はキニャールの文学世界に引き込まれたのだ、と。

私は唖然とした。もう二十五年も前に、そう、自分がまだ四十代だったころに書いた文章を、加地さんはなんらかの形で残したいという。自分が倉のなかにしまい込んで、見ようともしなかったものが白日の下にさらされるのは恐ろしいことである。

私は思った。自分が書いて発表してしまった文章は、もう自分のものではない。それが他人の心のなかで生きつづけているのだとしたら、もう観念するしかない。

というわけで、訳を新たにしたうえで、初版のあとがきも再録することにした。あれから二十五年、古びて無意味になった部分は削ぎ落とし、本書を読むうえで必要な部分だけを残し、あるいは復刊の機会に引用しておきたい文章や新たなエピソードなども追加しておこうと思う。

*

「私は自分の祖父のことを想い浮かべながら、このサント・コロンブ物語を読んでいた」と、私は初版のあとがきに臆面もなく書いた。それには理由があった。フランスの十七世紀という古い時代を背景とするこの作品を大学の文学部とその周辺に閉じ込めておきたくなかったし、文学や歴史とは関係なしに映画を観にくる人たちにも開かれた本にしたかったからだ。しかし、実際はただそれだけのことではなかった。

この本を日本でも成功させたいという強い思いを抱いて、九二年の初夏にパリに飛び、まだガリマール社の専属顧問のような職についていたキニャールのもとを訪れたとき、私は小さな額に入れた祖父の写真を持っていったのである。もう会話の細かい前後関係は忘れた。私は彼に写真を見せ、こう言った。

「自分の祖父は何も残さずに死んでいった」

すると彼はこう答えた。

「いや、おまえを残したではないか」

まるでサント・コロンブとマラン・マレが最後に交わす禅問答のようで、言葉がすれ違っている。しかし、このときわれわれのあいだで何かが通い合ったのである(少なくとも私はそう信じている)。

私の祖父は、私の学生時代の最後の年に死んだ。享年八十四歳。死の床で小さな盃一杯の酒で唇を濡らしてこの世を去った。私は死に目には会えなかったが、葬式には出た。完璧な死だと思った。私は初版のあとがきにこう書いた。「馬、豚、羊、鶏を飼い、サント・コロンブと同じように裏庭に小屋を建て、母屋に自分の寝室があるにもかかわらず、そこにベッドをしつらえ、そこに寝起きしていた。子供のころ、私は祖父といっしょにその粗末なベッドに寝るのが好きだった。その色あせたグリーンのごわごわとした麻のシーツと凍りついたガラス窓を私は今でもよく憶えている」。

祖父の葬儀が終わり、年が明け、私は東京に戻った。大学を卒業する時期にきていたが、どこに社会との接点を見出せばいいのか、まったく先が見えなくなっていた。大学に残る意欲も気力もなかった。一月のある日、夜も更けてから、ひとりの友がやってきた。いつものように安ウィスキーのボトルを一本ぶらさげて。彼も先行きが見えなくなっていた。しかし、将来の話をしに来たのではなかった。あいかわらずの文学談義。ドストエフスキー、キルケゴール、パスカル・・・・・・。そう、実存主義の火はかろうじてまだ消えていなかった。日本の文学者で言えば小林秀雄と秋山駿、それが彼のお気に入りだった。

私は先に寝てしまった。明け方、目が覚めると、彼の姿はなかった。一ヵ月か二ヵ月が経ったころ、訃報が届いた。品川埠頭で水死体が発見された。

福島の男だった。同級で葬儀に出席したのは私だけだった。喪主のお父さんが挨拶した。「親に先立つ不孝と言いますが、私はそうは思いません」。そのとき私の内部で怒りのような、悲しみのような、得体の知れない獰猛な感情が全身にみなぎった。私はその感情を渾身の力を込めて抑えこんだ。翌日、お父さんは車に私を乗せ、福島の名所を案内してくれた。どこでもいいから就職しようと思った。

世の中に出る直前に遭遇したこの二つの死が、その後の私の人生を支配することになった。私はパスカル・キニャールに祖父のことではなく、この友のことを伝えたかったのかもしれない。

*

この小説は、大きな歴史の流れから見ればまさにディテイルやエピソードにすぎないものにたいする哀惜で満ちあふれている。すでにサント・コロンブという音楽家を主人公にすることがそうなのだ。よほどのパロック通でないかぎり、この音楽家の名前は初耳だろう。生没年ですら、一七〇〇年前後に死んだことくらいしか明らかになっていない。あるいは、一時期は隆盛をきわめ、だがまるでルイ十四世の親政と軌を一にするように廃れていったヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)という楽器。隠士{ソリテール}と呼ばれるジャンセニストたちが本拠地にし、やはりルイ十四世によってつぶされたシュブルーズのポール・ロワイヤル修道院、パリのサン=ドミニク=ダンフェール通りにあった彼らの私塾{プティット・エコール}、同時代のプッサンやシャンパーニュに比ぺればほとんど匿名の画家と言ってもいいボージャンのゴーフレット・・・・・・。この小説に登場する人物はみな隠士だ。歴史の永遠の隠士たちだ。そして、大きな歴史の流れを前にしたとき、多かれ少なかれ誰もが隠士なのだという思いを禁じることができない。

だが、問題はその隠士たちをのみこんでいった大きな歴史のうねりだ。中世からルネッサンス、そしてバロックの到来とその終焉。この作品の背後に流れているのはそのうねりだ。おそらくバロックはルネッサンスの光輝に照らされながらも、中世の艶やかな闇の記憶をその内部に湛えていたのだろう。ミシュレは『魔女』のなかの「サタンは十七世紀に勝関をあげる」と題された章でこう言っている。

「この世紀の表面、すなわちその最上層が文明化し、啓蒙され、知識という光明にあふれればあふれるほど、その下では、聖職者の世界や尼僧院や、信じやすく、病気がちで、何でもすぐ信じてしまう女たちの世界の宏大な領域がますます固く閉ざされたのである」(篠田浩一郎訳)

このミシュレの言菓は、一口にバロックといってもその内部にほとんど相反する傾向、すなわち大きな空間を志向する傾向と閉ざされた親密な空間を志向する傾向をはらんでいるこの様式にそのまま当てはまるように思える。たとえばイタリアで発展したオペラはもちろんのこと、J.S・バッハのあの荘厳な「マタイ受難曲」やリュリの華麗な宮廷音楽が一方にあり、他方にはまるで人の声や肌のぬくもりを再現しているかのような大小さまざまの器楽曲もある。また、ローマのバロック建築のように、遠近法の濫用とも思をる、ただやみくもに巨大化した恐竜のような空問と天井画があるかと思えば、スペインの静物画{ボデゴン}やフェルメールに代表されるオランダの室内画、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールのあの冷たい蝋燭の光、そのすべてに共通する稠密なマチェールの肌あいもある。

そのコントラストは、王国の地図を拡大しようとする国家の動きと歩調を合わせたカトリック=イエズス会の世界的布教活動と宗教の大衆化、そしてこれに結果として弓を引くことになったジャンセニストの純粋主義、ひいては選良主義{エリテイスム}との対立にもつながるだろう。ミシュレふうに言えば、そこにあるのは理性という名のサタンの呼び声にたいする洸惚と不安のせめぎあいだったのかもしれない。

だが、このフランスの十七世紀という時代はもう少し厳密に考えたほうがよさそうである。ルイ十四世が王位につくのが一六四三年、その親政が始まるのが六一年。このあたりから時代は急回転していく。ロベール・マンドルーは『フランス文化史』のなかで、近代フランスが〈つくられた〉一六〇〇〜六〇年代を「青春時代」と呼び、「この時代は、それが体験したさまざまの社会的・宗教的ドラマ(これは成長途上の危機であった)のなかで、おそろしく自信にあふれていた。あらゆる点で、この時期こそ、もっとも豊かな、もっとも生きいきとした十七世紀なのである」(前川貞次郎・鳴岩宗三訳)と述べている。この小説は一六五〇年にサント・コロンブ夫人が亡くなるところから始まっている。つまり、物語はこのフランスの青春時代が終わりを告げようとしているところから始まっているのだ。そしてまた著者は音楽家の妻の死と迫りくるバロックの終焉をも重ね合わせたかったにちがいない。

なにゆえサント・コロンブはヴェルサイユをあれほどまで頑なに拒否したのか。作家の想像力によれば、彼はポール・ロワイヤルの指導者A・アルノーとともにあの画期的な『文法』を著したクロート・ランスロと学友だったことになっている。だが、作品をていねいに読めばわかるように、彼は狂信的なジャンセニストとしては描かれていない。ただ、リベルタン気質のゆえにルイ十三世の寵愛を失う詩人のヴォークラン・デ・イヴトー(一五六七〜一六四九)や画家組合に属する市井の一画家にすぎないボージャン(生没年未詳)なと、彼の交友範囲は権力から遠い場所に限られていることが暗示されているだけだ。マドレーヌにしても、失恋によって一種狂信的にはなるが、修道院の禁域に入ることは拒否する。この親子はどこからも孤立している。あえて自らを閉ざしていく。いつの時代ても、歴史の流れか急速に変化してゆくとき、無謀なまで過激にその流れに抵抗を示すか、あるいは頑なに自閉していく人々があるのだろうが、この時代に即して言うならば、このような頑なさ、純粋さへの傾斜は、やはりあのプレーズ・パスカルを防彿とさせずにはおかない。

一六五四年十一月、三十一歳のパスカルはある啓示を受け、これによって彼はそれまでの科学的業績のすべてを捨て、ポール・ロワイヤルの門下に入っていったとされている。その夜、彼は〈覚え書{メモリアル}〉と呼ばれているメモに「心地よい全面的な抛棄」(松波信三郎訳)と書き記す。そして、アルノーが書いた『頻繁なる聖体拝受』をめぐるイエズス会およびソルボンヌとの論戦を引き継ぐかたちでジャンセニスム擁渡の先頭に立ち、『田舎の友への手紙{プロヴァンシアル}』と呼ばれる一連の書簡体の抗議書を書き始めることになる。さらにその矛先はあのデカルトにさえ向けられ、「無用にして不確実」とさえ記す。

パスカルに何が起こったのか。ここはそれを論ずる場所ではないし、私にはその能力もない。ただ、イエズス会とソルボンヌは、あれほど世間に波風を立てるのを避けようとしたデカルトにたいしてさえ、彼が死ぬと(一六五〇)、にわかにその学派への攻撃を強めていったことはつけ加えておく必要があるだろう。ようするに、フランスとブルボン王朝の名のもとにすべてが一元化され、統合されてゆく時代だったのだ。ヨーロッパ芸術の流れもその後は周知のとおり、ダヴィットからドラクロワヘ、ハイドン、モーツァルトからベートーヴェンヘ、古典主義からロマン主義への大きな潮流があらゆる小さな芸術を呑みこんでいった。壮大な歴史画やシンフォニーは近代国家の強力な軍隊と同じだ。すべての感受性を根こそぎ動員し、圧倒してしまう。この近代国家、民族主義的・産業主義的国家の成立という観点に立てば、ルイ十四世からロベスピエール、ナポレオンヘと続く時代は一貫した流れであって、フランス革命はその大騒乱のなかの打ち上げ花火にすぎなかった。まだ中世の穏やかなたたずまいを残す無数の小さな朝や、リベルタンやコスモポリタンが旅の空にみた朝は巨大国家のサイレンにかき消されていった。それはけっしてヨーロッパだけに限られた遠い昔話ではないだろう。

しかし、歴史の大きな流れとは別に、バロックの時代は永遠に和解できないある対立をはらんでいたように思える。

たとえばデカルトとパスカルの時代から三世紀もたって、「この無限の宇宙の永遠の沈黙が私をおののかせる」という『パンセ』の断章にたいして、「犬のように吠える」と、パスカルを椰楡したポール・ヴァレリー。宇宙を無限と感じたとき、それに洸惚を感ずるか。それとも慄きを感じ、自らを罪深いと感じるか。それは今でも感受性と思想のありかたをめぐる大きな根本的な対立であるように思える。

あるいはマチスをとりあげてみてもいい。バロックを嫌い、あのベラスケスさえも「私の画家ではない」と言い、むしろゴヤ(!)への親愛を語ったマチス。好んで部屋の隅を描いたマチス。その空間はどこにも広がらない。ただ、確実な色彩の安堵があるだけだ。ポージャンの絵も不思議だ。この世の快楽のはかなさを暗示したこの絵の構図は、それにしてもなぜ机の片隅なのか。そして、ヴィオールという楽器にたおやかな肉声だけを求め、ただ哀惜の情を密かせようとしたサント・コロンブ・・・・・・。

そこには美が祈りの世界に通じてゆく、細くきわどい道があるように思える。パスカル・キニャールは画家ボージャンにこう語らせる。

「私としては、あの神秘の炎にまでたどりつく道を探しているのだがね」。これはジョルジュ・ド・ラ・トゥールを愛する著者自らの言葉でもあるだろう。

(作品と時代背景−−初版あとがきより)

*

音楽の本質を考えつづけているフランスの小説家パスカル・キニャール氏はこのように述べている。

神は目に見えないが、耳には聞こえる。雷鳴に、早瀬に、群雲に、海に姿を変えて。それは声のようだ。弓は距離と不可視と大気のなかで、ある言葉の形をまとう。声とはまず、道具が音楽のために、狩猟のために、戦争のために分割され、編成される以前の震える弦の声なのだ。

(『音楽への憎しみ』高橋啓訳、青土社)

この作家が、日本の『今昔物語』の@蝉丸{せみまる}の話(巻二十四ー二十三「@源博雅朝臣行会坂盲許語{みなもとのひろまさあそんあうさかのめしひのもとにゆくこと}」をフランスの中世に舞台を移し替え、『めぐり逢う朝』という小説を書いていることも、日本人である私にとっては興味深い。これは映画化されていて、この映画の方を私はまず見たのだったが、そのときたまたま同行していたのが、『今昔物語』をフランス語に翻訳したベルナール・フランク氏で、これはあの蝉丸の話ですね、と彼がうれしそうに私に告げたのだった。早速、フランク氏邸に戻ってから調べてみると、なるほど、この映画は蝉丸の話とそっくり同じ内容なのだった。

(「音の魔力」−−津島佑子氏の最後のエッセイ集『夢の歌から』所収)

*

バッハは失敗した。かれはしばらくわすれられていた。音楽はかれの方向にすすまなかった。いまみんながかれの音楽にあたらしい意味を見つけようとしているのは、音楽が変わりつつあるからなのだ。音楽は抽象的だから、ある方向にゆきすぎて、全体からきりはなされてしまうこともある。ヨーロッパの音楽は極度に発展し、いまや方向を変えるときがきた、スタイルは時代に対応するが、まだ生きているものはスタイルの下にある。これが質であり、態度である。

(「失敗者としてのバッハ」−−音楽家・高橋悠治氏の初期のエッセイ集『音楽の教え』所収)

*

そして、四半世紀の歳月が流れた。そう書けば長いが、たった一日しか経っていないようにも思える。この間、「私が書くのは黙っていたいから」(『小論集』第一巻、第五考「黙っていたい」)と書いたパスカル・キニャールも様々な箇所でみずからを語るようになった。その一部をここに引用しておこう。

−−大学の勉強はどこでなさったのですか?

−−ナンテール大学(パリ第十大学)です。エマニュエル・レヴィナスの指導のもとに論文を書くことになっていました。論文のテーマは「アンリ・ベルクソンの思想における言語機能の様態」、このテーマも彼が考えたものでした。

−−それでエマニュエル・レヴィナスの指導のもとにそれを書き上げたのですか?

−−まさか。

−−でも書きはじめたのでしょう?

−−いいえ。エマニュエル・レヴィナスと私のあいだにあった絆は論文執筆などよりずっと深いものでした。一九六八年の三月、四月、五月〔ナンテールでの大学紛争を機に広がった広範な政治運動。「五月危機」あるいは「五月革命」とも呼ばれる〕が教職に進む気持ちを完全に吹き飛ばしてしまったのです。私は、アンスニ〔ロワール河のほとりの小さな村〕の教会の専属オルガニストになろうと決意しました。ちょうど大伯母が死んだばかりで空席になっていたので。

(『隠士パスカル・キニャール』Pascal Quignard le solitaire, éd. Flohic, 2001)

この「五月革命」がパスカル・キニャールに与えた傷は深刻なものだった。パリに出てから、布、木版、キャンバス、クラフト紙、ガラス、ありとあらゆる素材にかきつけた千枚を超える造形作品をすべて燃やしてしまっただけでなく、アンスニの家のオルガンやピアノを前にして作曲したソナタや三重奏の小品、あるいはその家で書いた短い物語や自伝的告白を書き綴った手帳もまた燃やしてしまうのである。

そして、アンスニの教会にこもってオルガンの演奏に没頭する。午前中はオルガン、午後からはモーリス・セーヴ〔ルネッサンス期のリヨン派の詩人。「デリー」という難解な詩で知られている〕について、まるで遺書のように書きはじめる。書き上げた原稿を、特定の宛名もなしにガリマール社に郵便で送りつけた。この論考に着目したのが、当時ガリマール社で原稿審査委員をつとめていたルイ=ルネ・デ・フォレだった。そして、キニャールを再びパリに呼び寄せ、まだ二十歳を超えたばかりの青年を自分と同じ原稿審査委員の職に就かせ、自分が主宰していた「蜻蛉{エフェメール}」という名の同人誌のメンバーに紹介する。同人には、ミシェル・レリス、パウル・ツェラン、アンドレ・デュ・ブーシュ、イヴ・ボヌフォワ、アンリ・ミショー、ピエール・クロソウスキーなど、錚々たる詩人、作家が集っていた。彼は作家として恵まれた第一歩を踏み出したということか? 続けて次のような文章を読んでもらいたい。

五月の運動は数時間で蹴散らされた。ド・ゴール将軍は、マシュ将軍の助言を得て〔総選挙で勝利し〕、ペタン元帥以来もっとも反動的な国民議会が成立する。警察のトップにはマルセラン〔内務大臣〕、軍のトップにはメスメールが就いた。ムルロワの海で続けざまに原子爆弾の実験がおこなわれた。

われわれの神々は突如として死にはじめた。

ツェランが自殺した。それを私に教えてくれたのはサラだった。アンドレ・デュ・ブーシュのアパルトマンの戸口に立っていた。

ロスコが自殺した。それを私に教えてくれたのはラケルだった。場所はマラコフのアトリエだった。[… …]

冒険の森のなかには、泉も、空き地も、白い鹿も、馬車も、槍も、王妃の姿もなかった。あったのはただ、消沈{デプレッシオン}、消沈、消沈、消沈。

(『エフェメールの作品集』しおり。Ecrits de l’éphémère, “Prière d’insérer”, éd. Galilée, 2005)

フランスの「戦後」がここで終わったと言っているのである。フランスの十七世紀を見つめる視線がここにもある。帝政ローマを見る視線も同じである。

そして二十四年後の一九九四年、彼は長らく勤めたガリマール社を突然辞めてしまう。家族とも別れてしまう。まるですべてを燃やしてしまうかのように。彼はこんなふうに語っている。

自分のあとには何も残さないという考えに私は取り憑かれているのです−−たしかに書物を公刊するということとは明らかに矛盾するのですが。やってきたときと同じように裸で去っていくことが夢なのです。〔中略〕原稿、手紙、写真、本、楽譜、素描、記事のすべてがたちまち炎につつまれる。あなたが何かを燃やすとき、それはじつに美しい。司教のレミはクローヴィスに向かってこう言った。Incede quod adorasti. じつに奇妙な命令です。司教はフランスの最初の王に向かって、こう言ったのです。おまえの愛するものを燃やせ、と。

(『隠士パスカル・キニャール』)

去年の十月、パリのマナン通りにあるパスカル・キニャールのアパルトマンを訪れたときのこと。書斎に入ると、キーボードの譜面台に置いてある楽譜が目に入った。Messiaen, Beethoven, Oiseaux(鳥)の文字が見えた。「何ですかこれは?」と思わず訊いた。「二つの主題をミックスしてるんだ」「メシアンとベートーベンをですか?」「うん」

福島の友の遺品のなかに段ボール一箱分のレコードがあった。そのなかにメシアンのアルバムがあった。「この世の終わりのための四重奏曲」。私はそれを持ち帰った。爾来四十年、その上に針を落としたことはない。

別れ際に、パスカル・キニャールに言った。「僕はたくさんの友を失った。だから、自分だけは生き延びようと思っている」と。「おれも同じだよ」と彼は答えた。玄関ホールには彼の友が描いた絵が掛かっていた。

以下に日本で翻訳されたキニャール作品(絶版も含む。翻訳者名のないものは拙訳)を列挙しておく。

・めぐり逢う朝(早川書房、一九九二年)

・音楽のレッスン(吉田加南子訳、河出書房新社、一九九三年)

・ヴュルテンベルクのサロン(早川書房、一九九三年)

・シャンボールの階段(早川書房、一九九四年)

・アルブキウス(青土社、一九九五年)

・アメリカの贈り物(早川書房、一九九六年)

・音楽への憎しみ(青土社、一九九七年)

・舌の先まで出かかった名前(青土社、一九九八年)

・辺境の館(青土社、一九九九年)

・アプロネニア・アウィティアの柘植の板(青土社、二〇〇〇年)

・ローマのテラス(青土社、二〇〇一年)

・さまよえる影(青土社、二〇〇三年)

・アマリアの別荘(青土社、二〇一〇年)

・いにしえの光(小川美登里訳、水声社、二〇一六年)

・約束のない絆(博多かおる訳、水声社、二〇一六年)

・さまよえる影たち(小川美登里、桑田光平訳、二〇一七年)

・『小論集』(仮題 Petits traités 、インスクリプトから刊行予定)

最後にあらためて、本書の制作過程で万端お世話になった伽鹿舎の加地葉さんに感謝申し上げると同時に、この作品の翻訳にかけた思いをあの激震の犠牲になった人々、そしてそこから奇跡的に立ち直ろうとしている熊本のみなさんに捧げたい。

二〇一七年一月

訳者

高橋先生

この度は伽鹿舎の皆様のお蔭で、「世界のすべての朝は」を手にすることが出来たことを、とてもありがたく思っています。

先日の博多丸善での先生のトークショーの時、この物語を一気に読んだ後、この物語の「不思議」に頭の中がいっぱいになりました。

私は難しいことはわかりませんし、理解できませんが、この物語が、古今東西の説話と型の中でも成り立っていることが、とても驚きでもあったのです。

マラン・マレの前には、サント・コロンブのように誰かの影は現れることがなかったのだろうか。

何回か読み返すうちに、そんなことを思いました。

物語の感想を述べることは、とても苦手であります。

出会いと奇跡で生まれたこの本が、広く読まれ長く愛されていくことを願っております。

菅野樹 拝

菅野さん

コメントありがとう。

映画のほうはご覧になりましたか。映画では、老いたマラン・マレの前に現れるのはサント・コロンブの影なのです。そこから映画は始まります(小説にはないシーンです。監督のアラン・コルノーは原作小説を読んで、菅野さんと同じことを考えたのですね)

この小説を読んで、すぐに今昔物語の蝉丸の話がベースにあると気づいたのはすごいことですよ。今回のあとがきでは、自分で説明しないで津島佑子さんのエッセイの引用にとどめましたが。

ギターは上達しましたか。パスカル・キニャールも物書きとしての疲れ、ストレス(あるいは絶望)をすり抜けたいときはキーボード(あるいはチェロ)に向かうそうです。

僕のほうは『朝』ロスですかね。加地葉に魂を抜かれた感じです。

もうじき「片隅」の四号が出ますね。紙面でお会いできるといいですね。

高橋

高橋先生、今度のはすごく素敵な表紙で断然スタイリッシュだと思います。

また例によってまとまった感想ではないですが少し思いついたことを

書いてみます。「バロック」というとバッハとかヘンデルとか

そういう有名な作曲家しか思いつきませんでした。

ただ数年前アイルランドの音楽が好きな私は「アイルランドのバロック」というCDを演奏者から直接買ったのですが、「私はアイルランドにも

バロックってあったんですね」とメールしたら「ヨーロッパの国々にあります。アイルランドにも。チェコにも」とおっしゃっていたのが思いだされました。アイルランドでバロックを演奏し始めた人達は旅芸人風にも思えるし、隠士みたいなものかとも思います。ルネサンスからバロックへの大きな流れの中にどれほどの小さな流れが静脈のように流れているのか。先生の分を読むといろいろ気づかされまたいろいろ興味が湧いてきます。

それからまったく脈絡のないことを言い出すようでほんとうに申し訳ないですが本当になかなか頭から離れないので書いてしまいます。

現代詩の詩人で清水哲夫という人が「美しい5月」という詩をかなり前に

書きました。そのころ(けっこうそういう時代だったので)この詩を私は

随分好きだったのですが

やはり5月革命にインスピレーションを得て書かれたものです。

こんな始まりです

唄が火に包まれる

楽器の浅い水が揺れる

頬と帽子をかすめて飛ぶナイフのような希望を捨てて

私は何処へ歩こうか

・・・・・

キニャール氏へのインタビューで出てくる様々なエピソードでは

(私にとっては)この詩がすぐ頭に浮かびます。

この詩は「美しい諦め」とでもいうのか、逆に何か辛いことや

どうにもならないときに助けになってくれます。たとえ革命が美しいものでなくとも。

言葉というのは不思議です。内容はあまり理解できないことも多く

老眼を悩みつつ頑張っていますが、喚起されるイメージは時々昔のことも思い出させ面白い体験をさせてくれます。

ではまた。

コメントありがとうございます。

帯広に住んでいながら、熊本で立ち上がった若い出版社から訳書を出すことになった偶然のいたずらが今後どのように発展していくか、われながら茫然、唖然としているところであります。

キニャールの最新刊は、第二のサント・コロンブ物語と呼べるようなものです(現時点ではタイトルなどは伏せておきますが)。これもまた伽鹿舎から出ることになるかもしれません。

高橋啓さま

こんにちは。

『世界のすべての朝は』復刊おめでとうございます。

わたしも伽鹿舎の加地葉さまと同感です。

初刊の『めぐり逢う朝』のあとがきをとても心地よく読みました。

のぼせ上がりすぎてなどおられません。

訳者の本分を踏み外してもおられません。

ご本人がおっしゃるならそうかもしれませんが、けして作品の魅力に水をさすようなものではありませんでした。

外国語がわからないわたしはどんな海外作品もどなたかの訳で読むことしかできません。

わたしのような読者は、著者・著作と自分とを結んでくれる訳者に、

好ましい人間性や、情熱を感じながら読めるほうが、そうでない場合より幸運なのです。

とてもすばらしいあとがきと思い、高橋先生が訳しているキニャールのほかの作品も読もうと決めたのでした。

復刊のあとがきの追加されたエピソードもわたしの読書を愉しいものにしてくれました。

ひとは何を残して(残さず)死んでゆくのかな。と考えました。

何も残さず?「いや、おまえを残したではないか」

すべてを燃やして?「あなたが何かを燃やすとき、それはじつに美しい」

一枚のレコード? 「この世の終わりのための四重奏曲」

そんなこんなが『世界のすべての朝は』と呼び交わしているように思いました。

阿部久美

阿部久美さま

丁寧に読んでいただいて恐縮です。

おそらく僕は翻訳という仕事に罪深さのようなものを感じているのでしょう。今回も精一杯の仕事をしたつもりですが、それは解消できません。一生解消できないものなのだろうと、この年になってようやく観念したようなところがあります。

私に師のようなものがあるとすれば、翻訳者として文学者のキャリアをスタートさせ、かろうじて批評家の道をまっとうした小林秀雄ということになるでしょう。この人の残した作品の中で一等好きなものは、「西行」と「実朝」です。

阿部さんの歌集を拝読していると(すいません、熟読する時間がなくて、ほんのかすめるようにしか読めていません)、自意識の屈折と葛藤の仕方が西行的かなとふと思ったりします。キニャールの文章は実朝的と感じています。屈折を排除する書き方をするからです。

見当ちがいでしたらご海容ください。

高橋啓さま

歌集を読んでいただきありがとうございます。

送りつけておきながら、おかしな言いぐさですけれど

読んでいただけるとは思っておりませんでした。

お忙しいのはもちろん、短歌にはご関心がないのではとご迷惑を案じておりましたので、お目通しいただけてたいへんうれしいです。

小林秀雄の評論は恥ずかしながら未読です。歌を作る端くれとして「西行」も「実朝」もきちんと学びたいと思いました。よい機会をいただきました。これから心がけて探して読んでみます。

小林秀雄はランボーの訳で有名ですよね。ランボーの詩はほかにもいろいろな訳を手にすることができますけれど、読み比べるとそれぞれずいぶん違うことに唖然としたおぼえがあります。同じ詩なのになんでこんなことになるの…と、そのときは正直思いました。惑わされるという感じでしょうか。

でも先生が翻訳の仕事に罪深さのようなものを感じているとおっしゃっているのは、そういう意味じゃ無いですよね?(笑)

キニャールの最新作の刊行予定があるんですね。

待ち遠しいです。

高橋先生にはこれからもますます良いお仕事をしていただけますように。

選ばれた人にしか出来ない尊いお仕事です。 阿部久美