ナンシーにつかのまの夏がやってきて、夏よりも短い秋がやってきた。

この一文が自分ではなんとなく気に入っている。ナンシーに行ったことはない。だから、実態を反映しているかどうかはわからない。フランスの東北地方ロレーヌの古都だから、たぶん夏は暑いけれど短く、秋はあっというまに過ぎ去って、冬は乾燥して寒いだろう。つまり北海道の気候、とりわけ自分の生まれ育った帯広の気候に重ね合わせたのである。

ジャンヌは息子のアントワーヌの手を引いて、この短い秋に彩られたスタニスラス広場にやってくる。そして、ルイと初めて出会った場面を思い出す。心臓発作で倒れたルイの父親はこの公園の石段に腰かけたジャンヌの膝の上で眠った。その場面の描写は*59(その2)の冒頭に引用してある。

じつは、ノヴェライズ第三章は映画のもっとも激しい場面を描いている。このスタニスラス広場の静かな描写は、ジャンヌとマチアスの情念がぶつかり合い、初めて結ばれたあとの、夏が来て秋が訪れる場面なのである。映画のハイライトシーンであり、まさに佳境と言っていい。

ルイはインドシナの戦場に旅立ち、ナンシーに帰ったジャンヌは、母ソランジュや姉のエレーヌにつねに監視されているような息苦しさを覚えながらも、三人の子の母親として健気に日常生活を保っている。戦場のルイからは一週間に一度手紙が届く。ジャンヌを興奮させたり不安がらせたりしないようにという配慮から、当たり障りのない、できるだけ穏やかな文面の手紙。だが、ジャンヌは新聞やラジオの報道でインドシナ戦争が泥沼化していることを知っている。

彼女はその手紙を化粧台の上に置き、不安を皮膚の内側に押し込めるかのようにいつもよりも入念に化粧を始める。双子の兄妹はすでに幼稚園に行き、アントワーヌだけが残っている。そのとき、玄関のブザーが鳴る。母親のソランジュかと思って、ドアを開けると、そこに立っていたのは、マチアスだった。ジャンヌは思わず後ずさりするが、マチアスが口もとにかすかな笑みを浮かべて近づいてくると、身動きできなくなった。熱い欲望の塊が目の前に迫っている。

マチアスの唇がジャンヌの唇に触れた。刃物で切られたばかりの傷口にコニャックを吹きかけるような熱い接吻だった。濃いめに塗った口紅がマチアスの唾液に溶けて、彼女の口の中に広がった。白いブラウスに抑えこまれていた乳房が怒りをあらわにして、高くせり上がった。マチアスの大きな手がそれを包みこんだ。手のひらと乳房のあいだに電流のようなものが流れた。あの夜の続きが今始まろうとしている。あの夜、陣痛の苦しみのなかで手を握り合った夜、その夜と今の間に流れた時間が一瞬にして消え去り、激しい火花が二人を貫いた。

アントワーヌは汽車の玩具に夢中になっている。ジャンヌはマチアスに抱かれながら、そっと子供部屋のドアを閉め、鍵をかける。そして夫婦の寝室になだれ込む。

すでにジャンヌの腹は熱く溶けていた。マチアスはその熱い腹のなかに滑りこんでいった。ジャンヌは一気に高まり、たちまち盲いた。閉じたまぶたに虹がかかった。ジャンヌの耳からあらゆる言葉が流れ出し、その空っぽになった耳に世界のありとあらゆる音が侵入してきた。外の光が消えて、内部に光がともった。内部に音楽が生まれ、不安とも安堵ともつかない破格のリズムに、声とも音ともつかないメロディが乗った。細胞のひとつひとつが空の星のようにざわめいた。

アントワーヌは機関車に没頭している。

マチアスはジャンヌの熱い肉に包まれて、ようやく帰ってきたと感じていた。この温もりを得たいがために世界中を遍歴してきた旅人のようだった。自分は奇蹟に包まれている。この奇蹟のひとつひとつをこの目で確かめておきたい。なだらかに円弧を描く額と深くえぐれた眼窩、身体の高貴を誇らしげに突き上げる鼻梁、言葉を失って怪しく崩れた唇、見えない風にそよぐ首筋から胸にかけての白い草原の広がり、そして、わななく乳房の丘。マチアスの目が舌のようにジャンヌの皮膚をなめる。彼は狂ったように突き上げた。網膜が熱く充血し、ささくれだった。

アントワーヌは家全体の濃密な沈黙に包まれて、機関車を動かしている。その沈黙の遠い彼方で、彼が胎内で聞いた声が響いているのにまだ気づいてはいない。

ジャンヌは熱い夢のなかにいた。ジャンヌは鳥だった。燃え上がる大地の上を高く飛んでいた。炎が翼を焦がし、灼熱の大気のなかで全身が燃えた。ジャンヌは魚だった。溶岩の川をさかのぼる魚だった。どこに自分の生まれた場所があるのか知らない盲目の魚だった。ジャンヌは昆虫だった。果てしなく地中に潜っていく昆虫だった。潜れば潜るほど地中は熱くなった。その先は海だった。ジャンヌは透明な水母だった。水母は自分と海の区別を知らない。海に散らばる海の小さな意志。水母は獲物を捕らえていた。獲物は激しく蠢いていた。水母はその獲物と自分の区別さえ知らなかった。獲物がもだえて、水母の内側の肉を咬んだ。ジャンヌは声を上げた。

突如、異様な不安がアントワーヌをとらえる。母と自分を繫ぐ糸がぷつりと切れたと感じる。真っ暗闇に自分が置き去りにされる。かすかに悲鳴が聞こえる。ママがどこかにさらわれていく。ママがどこかに行ってしまう。ぼくを置いていかないで!

ジャンヌから一度目の洪水が引いていく。遠くで声がする。誰の声かわからない。その声はマチアスの耳にも届く。彼は戦慄する。せっかく手に入れた幸福が遠ざかっていく。彼はまた激しく腰を動かす。ひとたび力を放出したペニスに張りが戻ってくる。こんどははっきりとした「ママ!」という叫び声が聞こえてくる。マチアスはその声をかき消そうとするように、ジャンヌを突く。

ジャンヌの耳も、はっきりとわが子の声をとらえている。ああ、アントワーヌ、もう少し待ってね・・・・・・。激しいうねりがまた全身に押し寄せてくる。快楽は狂気の色を帯びる。

ママ! アントワーヌの声は悲鳴に変わる。鍵のかかったドアを激しく叩き、ノブを揺さぶる。

もう少しだから、待って! 心で叫びながらも、ジャンヌの肉体はもっと高く、もっと激しく、もっと深く、もっと遠くへ連れていってと要求している。マチアスも早く終わらせなければという焦慮と、この濃密な幸福の時間を一刻も長く続けていたいという狂おしい葛藤に引き裂かれる。

二人は、肉体がこれほど深いものであるかを知らなかった。どこまで行っても果てがなかった。二人はひたすら落ちつづけた。肉体の底は肉体にはなかった。落ちきって力尽きたとき、ゴムのように伸びきった肉体が二人を跳ね上げた。大地の重力がいっきに二人を襲った。思わず二人は同時に声を上げた。二人は高く舞った。そしてまた静かに降りてきた。ゆるやかな風が二人を包んだ。室内が明るくなった。ママ! アントワーヌの声だけがアパルトマンに響いていた。

ジャンヌはふいに夢から醒め、マチアスを跳ねのけ、ベッドから飛び降り、子供部屋に走っていく。鍵を開けると、その場で泣き叫んでいるアントワーヌをしっかりと抱きしめる。「ママよ、ママはここよ・・・・・・」

ジャンヌはアントワーヌを抱いたまま部屋から出ていこうとしない。マチアスはしばらく待ったが、ジャンヌのアパルトマンから無言で去っていくしかなかった。

*

二人の逢瀬はこれで終わらない。

マチアスは例のごとくベルリンからせっせと手紙を書く。ジャンヌのもとには戦場からのルイの手紙とマチアスの手紙が交互に届く。ジャンヌはルイには返事を書くが、例によってマチアスには書かない。

マチアスは返事の来ない手紙を書くことに疲れる。彼はジャンヌが言葉など信じていないことを知っていた。決着をつけよう。もともと自分には何もなかった。失うものなど何もない。ジャンヌに面と向かって告げよう。この僕を愛しているなら、ベルリンで一緒に暮らそう、何ひとつ不自由はさせない、と。

眠れない朝が明け、マチアスはメルセデスのハンドルを握る。ナチスが建設したアウトバーンをただひたすら独仏国境を目指して走る。ジャンヌが受け入れてくれれば、そのままこのメルセデスに乗せてベルリンに帰ってくるつもりだった。

翌日の朝、ナンシーに入った。旧市街の小さなホテルに投宿し、そこから電報を打った。この前のように直接、彼女の自宅に押しかけるような真似はしなかった。ジャンヌにその気があれば、必ずホテルにやってくるか、電話をかけてくるかするだろう。反応がなければ、そのときこそ、またあのアパルトマンに行こう。マチアスは背水の陣を敷いていた。ジャンヌを獲得するか、失うか。背水の陣とは、やぶれかぶれのことではない。細心かつ大胆に、おのれの持つすべての気力と知力を一瞬に結集することだ。

ジャンヌが幼稚園から双子を連れ帰り、夕食の支度を始めたとき、電報が届いた。発信人の蘭にマチアスの名があるのを見たとき、彼女は立ちくらみを覚えて、その場にしゃがみこんだ。ホテルの名前には心当たりがあった。駅裏の旧市街で街娼まがいのことをやっていた時代の記憶がよみがえってくる。行ってはいけない。あそこに戻ってはいけない。禁止の言葉が発動したとき、ジャンヌは観念した。観念して諦めるのではない。自分はもう自制することができないと観念したのだ。

ジャンヌは郵便局から電話をかけた。郵便局の電話ボックスからホテルの交換へ、そしてマチアスの部屋に電話がつながる。

——ジャンヌ?

——ええ。

——話がしたいんだ。

——ええ。

——いつ会える?

——明日の午後なら・・・・・・。

——迎えに行こうか? 車がある。

——うちには来ないで。

——じゃ、こっちに来られる?

——そっちには行きたくない。

——それじゃ会えない。

——わかったわ。明日の午後二時、スタニスラス広場の凱旋門の下で待ってるわ。あなたの車が来たら、すぐに乗るわ。

ジャンヌを乗せたメルセデスはひたすら市街地から遠ざかっていく。遠くに森が見えてくる。森の道はやがて山道に変わり、行き止まりになった。マチアスはエンジンを止めた。森は静かだった。

——ジャンヌ、ぼくは・・・・・・。

——しゃべらないで!

ジャンヌはそう言うと、マチアスの口を封じるように、自分の唇を相手の唇に押しつけた。あとは情欲の流れのなすがままだった。マチアスの目はふたたび盲いた。ジャンヌの首筋に唇をはわせ、ブラウスのボタンをはずした。その胸に鼻先を押しつけた。ジャンヌは何もかも忘れたかった。自分のほうからマチアスの股間に手を伸ばした。それさえ確かめられれば、あとは何もいらない。張り詰めたペニス以外に男の真実はない。そのときあらゆる言葉の嘘は剥げ落ちる。ペニスの硬度がそのまま欲望の真実を物語る。ジャンヌはけっして淫乱な女ではなかった。性の遊戯がほしいわけではなかった。快楽さえほしいわけではなかった。男が命がけで自分を求めてくる、そのときの実感、世界は自分を必要としている、世界は自分を包んでいる、たしかに自分は生きている、それが肌で感じられること、肌の表面ではなく、肌の深奥で、肉体の深奥で感じられること、そこに真実がある・・・・・・。ジャンヌにとって、真実は頭脳の冷たい分析ではなかった。沸騰する快楽をともなう肉体の白熱にしか認識はなかった。そこで真実は美と出会う。

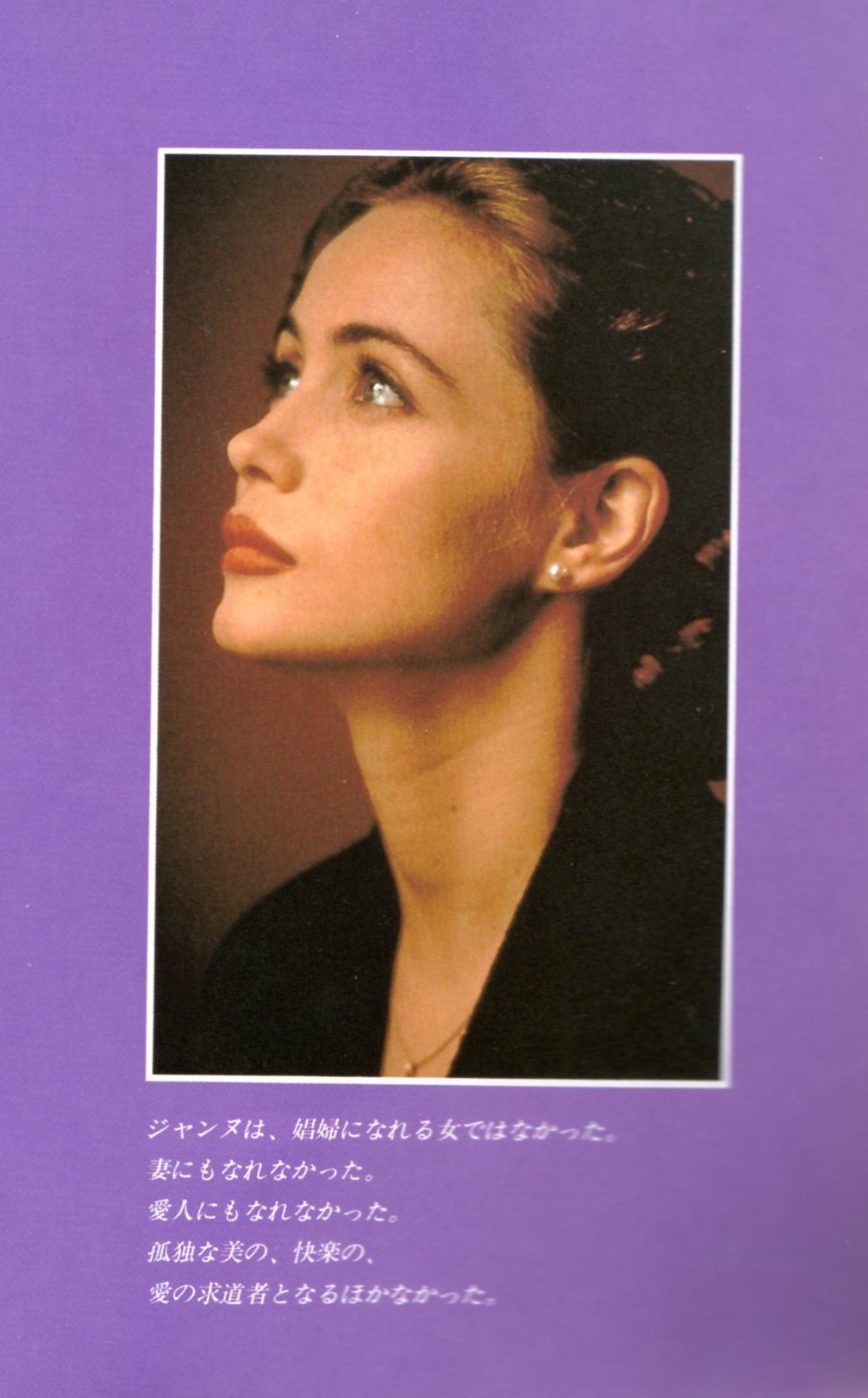

ジャンヌは娼婦になれる女ではなかった。妻にもなれない。愛人にもなれない。孤独な美の、快楽の、愛の求道者となるほかなかった。一瞬の愛の交わりに自分の存在の確かな手応えを求めてさすらうしかなかった。

(つづく)