きょうは梅が見られると思ったのに

硝子をぬらしてあいにくの雨だ

梅をささえに外へ出る

そんな物見があったかどうか過去に

あたらしいぞわたしは

(荒川洋治)

『フランスの女』という奇妙な作品の紹介が終わったので、またさらに新しい試みに挑戦しようと思う。その試みがどういうものかは、タイトルにずばり示してある。フランス語で esquisse というのは、美術の用語で下絵とか下描きの意味である。昔は——戦前も戦後も——、フランスかぶれの作家や文学青年が「〜〜のエスキース」なんて、今となってみれば赤面しそうなタイトルをつけたものだ。むろん今でも恥ずかしいが、こんなタイトルをつける理由は、このesquisse という言葉そのもののうちに潜んでいる。

フランスが誇る定番の国語辞典 Le Petit Robert によれば、「(絵画、彫刻、建築作品など)本格的な作品制作に入るときに作家の指針となる最初の形」とあり、類義語として croquis、ébauche、essai、maquette などの単語が上がっている。むろん、あくまでも類義語なので、イコールというわけではない。たとえば、クロッキーは習作(練習)の意味合いが強いし、エボーシュはむしろ、描きかけの段階としての下絵を示している。

そしてエスキスには、小説や詩作品のプラン、構想、創作ノートのような使われ方もある。英語のスケッチと同語源だが、同じ意味合いで使われるわけではないし、英語のほうはすでに日本語に定着して久しく、あまりに守備範囲が広すぎるので避けたい。

ここで強調したいのはむしろ、土台とか踏み台のようなニュアンスである。その意味では échafaudage(足場、積み重ね、組み立て)に近いのだが、エシャフォダージュなんてカタカナにしても、ほとんど誰にも通じないだろう。で、多少の恥じらいをこめて、一連の試みの総タイトルを「小説のためのエスキス」とした(Esquisse d’un roman というのが一般的だが、ここでは Esquisse pour un roman のほうがしっくりくる)。

そう、これから始まるのは「小説」の試みである。

そんなものは、密かにひとりでやるものだろうと言われればそれまでだが、どうやら密かにちまちまひとりでやるのが苦手なタイプらしい。どうせなら堂々と(?)下書き段階から公開してしまえ、という魂胆である。どうも、そういう性分らしいのである。

*

小説を書いてみようかと思ったきっかけは二つある。直近のきっかけと、遠い遠い昔からのもつれた糸のようなきっかけの二つ。後者はきっかけというより怨恨に近いかもしれないけれど。

近いほうのきっかけは、一昨年の秋から自宅で始めた私塾にある。「翻訳と文学をめぐる……」と銘打ってあるが、毎回が試行錯誤、アドリブの連続。とはいえ軸になる部分はあくまでも翻訳で、売り線、売り物といえるものがあるとすれば、今進行形の翻訳作品を塾生にも試訳してもらって、テクストの解読をすることだろう。語学的、文法的な解析をするのではない。「翻訳書」という本=商品になるまでの作業の過程、思考の過程を共有することで、「翻訳とは何か?」という、下手をすると観念的、概念的になりがちのテーマをあくまでも具体的に考えていただこうという趣旨である。参加者全員がフランス語に堪能なわけではないのだが、みなさんよく聴いてくれるので、ありがたい。むしろ不思議というべきか。よくもまぁ、二年近くも続いているものだというのが偽らざるところだ。

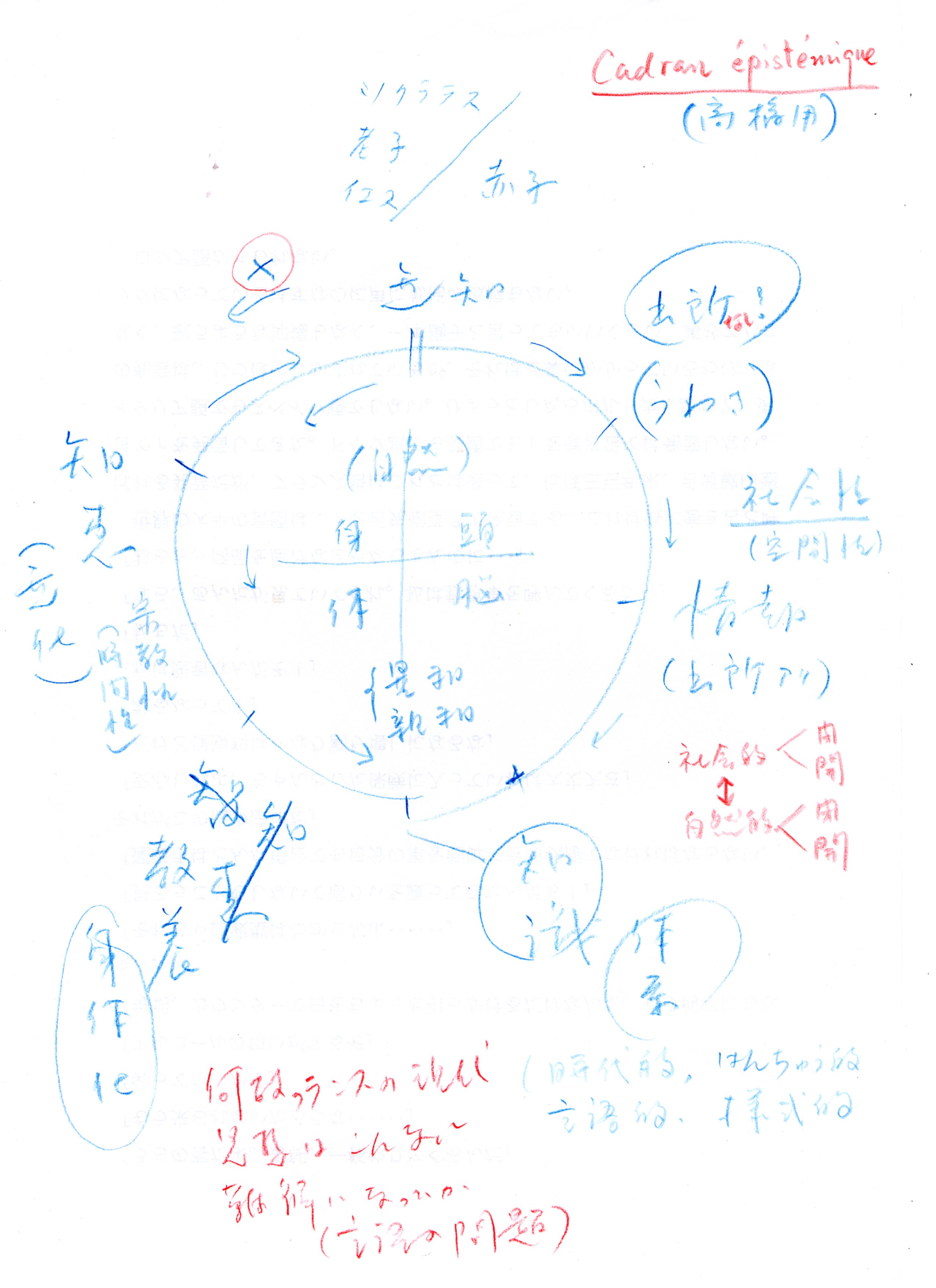

ところで、小説を書こうと思った、あるいは書くしかないかと思ったきっかけは、今年の初めに、塾生のみなさんに「知の目盛盤」(cadran épistémique)なるメモ書きを配布したことにある(そのスケッチをここに貼り付けておくけれど、メモ書きというより落書きに近いので、その辺はご勘弁を)。

〈無知〉から始まって、〈噂〉(出所がわからないまま流通する情報)、〈情報〉(むしろ出所を追求するもの)、〈知識〉(体系化されたもの、学校で教わるもの)、〈教養〉(個々人の内部で血肉化された知識)、〈知恵〉(生きることに直接する知、経験知と教養の総合)、そして最後にふたたび〈無知〉(無知の知、悟りのようなもの、自然への回帰)がやってくる。

こういう知の円環は、どんなに本を読み、どんなに勉強しても得られるものではない。むしろ、自分の経験、職業、生活のなかから汲み出していくもの、言葉にならぬものだろう。

それを塾生に語っているとき、では、おまえ自身がなすべきことは何かという問いかけが自分に返ってくる。あるいはどうしても啓蒙的になれない自分を発見するというべきか。

概念と言葉のジグソーパズルのようなものとしての哲学ではなく、じかに〈生〉をつかむための器としての文学、詩、小説というところに、どうしても考えは行き着いてしまう。

そこで、やけのやんぱちを起こして、このあいだ塾生を前に宣言したのである。これから小説を書きます。誰もが自分の人生と職業を通じて、しかも、自分の生きている時代的制約のなかでしか、あの究極の〈無知〉に到達することができないとすれば、これまでは人の書いたものを書き写してきただけだが、残りの人生をかけて自前のものを書いてみたい。とりあえずそれを「小説」と呼んでおきますが、けっして小説らしい小説が書きたいわけではない。むしろ、今までなかったような「器」を作ってみたい。その実験にこのブログというツールはもしかするともってこいかもしれない、云々かんぬん。

とまぁ、そういう次第である。

*

もうひとつ、怨恨(?)のようなきっかけ。

ごくごく単純化して言えば、小説を書きたいという欲望が、おそらく幼いころからずっと意識の底に潜んでいるからだろう。欲望という言葉が正しいかどうかわからない。むしろ書くことはすでに小学校の低学年くらいから手に馴染んだ行為、作業だったので、翻訳というものを書く仕事を始めたとき(三十代の前半)、これは自分の天職であるとはっきりと自覚した。この仕事を失えば、おそらく自分の人生はないとも思った。

しかし、語学に関してはまったく別の感情というか、違和感というか、いわく言いがたい感情を抱きつづけてきた。自分の得意分野であるという自覚を持ったことは、一度もない。今も。

おそらくそれは自分の母語(日本語)が外国語に犯されるという被害者意識、あるいは被害妄想のようなものから来ているのではないかと思っている。だから、感情なのである。

だが、その劣等感にも似た感情は、三十を跨ぎ越すあたりでアルジェリアに出かけていったときに消し飛んだ。そんな感情を後生大事に守っていたら、仕事にならないのである。

語学は机上の勉強ではない。自己変革のような、自己解体のような契機を含む、命がけの行為なのである。大げさなことは言っていない。少なくとも自分の経験に照らせば。

そのとき、私のなかの母語と外国語(夷狄の言語、すなわち夷語とでも呼ぼうか)が衝突し、葛藤し、火花を散らした。

それが私の翻訳家としての原点である。

ということは、葛藤を抱えたまま生きているということになる。翻訳はどこまで行っても葛藤である。この葛藤に耐えられない翻訳は、どちらかに傾く。つまり母語が夷語に支配されてしまうか(直訳)、母語が夷語を支配してしまうか(意訳、もしくは翻案)。けれども正当な翻訳は、この間の狭い道を通らなければならない。綱渡りのような緊張を強いられる。

葛藤を解きたい。和解の道を探りたいと考えるのは人情というものだろう。

だから小説?

そんな単純な理由にはならない。そもそもそれが仕事である以上——他者が介在する以上——、どんなジャンルにも葛藤はつきものだ。本格的にやろうとすれば。

小説が人を惹きつける理由には、もっと深い、もっと暗いものがある、と最近になって思うようになった。小説という形式の話をしているのではない。言葉を通じて、ある世界を作り上げること、それを人はフィクション(架空の物語)と呼ぶが、架空である以上、それはこの世には属していない。この世に属していない以上、それはあの世に属するか、あるいはあの世に関わることである。あの世と交信するためには、この世から離脱しなければならない。話し言葉はこの世に属しているが、書き言葉はこの世には属していないと、とりあえず簡単に言い換えてもいい。少なくともこの世の時間とはずれている。書き言葉は必ず遅れて相手にたどり着く。死後の場合もある。書き手が死んでも書かれたものは残る。言葉が届く前に相手が死んでしまうこともある。

若くして作家になった人は、早くからそれに——自分はこの世からの離脱者であること、あるいは離反者であることに——気づいていることだろう。文学と犯罪は相性がいいということにも。

いや、それは音楽家にしても、画家にしても、はたまたアスリートにしても同じことだろうと思う。彼らは、徒労としか言いようのない努力を積み重ねることによって、何よりも架空の人となるのである。彼らは、本当はこの世に属していない。テレビに現実は映っていない。私たちが画面の向こうに見ているものは、じつはあちら側の世界なのだ。

だから、これから書こうとしているのは小説ですらない。文学でもない。そんなものには収まりきらない何か、なのである。

*

次回は「名前の発明」、その次は「恋愛の必要」と続く予定ですが、さてどうなることやら。